Description

Date de publication: 2008

Éditorial

Karim Basbous

AfficherEn ce début de siècle où le projet se résume souvent à l’expression littérale d’un « concept » qui se suffit d’une simple image, nous avons choisi de présenter l’œuvre de José Cruz Ovalle, pour qui l’architecture est une étendue que l’on découvre patiemment, et non un produit qui se consomme.

L’université Adolfo Ibañez, ce faisceau de membres allongés au pied de la cordillère des Andes, a l’élégance de ne livrer au premier abord qu’une invitation à parcourir le dédale de ses galeries. José Cruz Ovalle, comme Louis Kahn, commence un projet en recherchant la nature intime du programme, avant de tracer la première ligne. Kahn voyait l’Assemblée de Dacca comme une « société de pièces » réunies par une géométrie égalitaire, Cruz voit l’université comme une communauté d’espaces dont la distribution même représente la liberté d’apprendre, de choisir et de faire circuler les savoirs. Pour lui, la raison de l’université ne réside pas tant dans les salles, que dans la manière de se mouvoir. Le projet a donc pris forme par un écheveau de circulations, dont la sinuosité fait ralentir le pas et multiplie les points de vue. Pour Ovalle, il ne saurait y avoir une hiérarchie dans les moments de la perception architecturale : entrevoir a autant d’importance que voir, hésiter est aussi essentiel qu’agir. La courbure des espaces œuvre à la continuité d’un mouvement orbital, sans fin, où l’on ne fait qu’ « aller vers », sans jamais retourner sur ses pas. Le thème cardinal du plan libre est ici renouvelé : le plan travaille à démultiplier les itinéraires possibles pour se rendre d’un point à un autre. L’abondance des parcours est aussi celle des périphéries, le long desquelles le mouvement s’évase, mais sans jamais avoir l’impression de s’éloigner : une architecture qui diverge et se déploie dans toutes les directions, se replie par endroits pour encadrer des espaces confinés, sous des morceaux de « ciels coincés » – à l’image des toiles de Cézanne – entre l’horizon montagneux et la protection ombreuse des porte-à-faux[1].

José Cruz Ovalle lui-même présente l’université Adolfo Ibañez, et Iñaki Ábalos analyse l’émotion que lui a procurée la visite de ce lieu. Alejandro Gabriel Crispiani et Fernando Pérez Oyarzun mettent en perspective l’œuvre globale de l’architecte sur les plans historique, géographique, et dans son rapport à l’art.

Nous poursuivons dans ce numéro du Visiteur la publication des actes du colloque international « Le projet en questions », qui s’est tenu les 14 et 15 mars 2008 à la Société française des architectes en collaboration avec le CNRS.

Si l’inventivité de Le Corbusier l’a conduit, à chaque projet, là où nul ne pouvait l’attendre, c’est peut-être parce qu’il est entré clandestinement dans le cercle des bâtisseurs. Laurent Salomon et Judith Rotbart explorent les méthodes implicites que s’est forgées ce peintre immigré dans l’architecture, et Arnoldo Rivkin relève dans les derniers projets du maître des intuitions projectuelles restées peu explorées, si ce n’est par quelques démarches contemporaines. Franco Purini dénonce avec force le discrédit que la société contemporaine jette sur le projet architectural. Rémi Rouyer élève le matériau au rang d’une donnée première transformée par l’imaginaire technique et une économie de la mise en œuvre qui fondent une nouvelle manière de projeter. La maison du Projet annonçant le centre Pompidou de Metz a fait réagir Benoît Goetz sur une question fondamentale : comment situer le moment et le lieu de l’architecture ? Résident-ils dans la pensée initiale du concepteur, dans le rendu qui l’expose au client, dans l’opération du chantier qui lui donne corps, ou dans l’espace habité qui en est la finalité ?

Il y a une vie des idées qui oscille entre les disciplines, une affinité des intuitions qui échappe au fil chronologique de l’histoire, et qui relie les aspirations de Louis Kahn, Joseph Albers, Wilhelm Worringer, Livio Vacchini, Auguste Choisy et André Ravéreau. La généalogie que retrace Joseph Abram analyse deux lignées modernes inspirées par deux aspects distincts de l’ancienne Égypte : la surface comme puissance d’abstraction, et les rites constructifs comme savoir-faire.

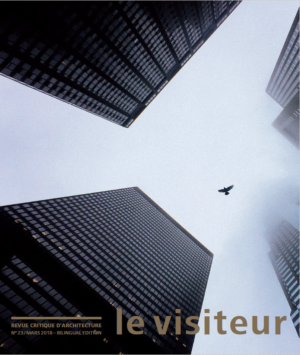

Enfin, nous retranscrivons ici la conférence que Mike Davis a tenue à la Société française des architectes le 6 juin 2008, sur le destin de la ville, ce lieu où se concentrent les conflits de toutes natures, mais aussi où se joue, à l’issue d’une convergence des catastrophes, la survie écologique et morale de la société. L’actualité donne une saveur toute particulière au débat qui l’oppose à Rem Koolhaas ; au lecteur de juger si les faits récents n’ont pas déjà tranché.

[1] Éloge du vide architectonique, conférence de José Cruz Ovalle à la Société française des architectes, Paris, le 9 novembre 2007.

Une journée à Peñalolén

Iñaki Ábalos

En savoir +Début de l’article…

Ce qui m’a poussé à rédiger cet article est une volonté de pallier ce que je considère comme une injustice géographique : l’éloignement de Santiago du Chili des centres européens et nord-américains où se décide le « canon » esthétique contemporain. On doit ajouter à cette distance l’attitude rigoureuse de certains architectes chiliens – au rang desquels il faut incontestablement classer José Cruz Ovalle et son équipe, à commencer par Ana Turell – qui ont opté depuis longtemps déjà pour une architecture sans concession, issue d’exigences assez denses et éthiques pour écarter les références, la photogénie, les ressources d’emprunt. Nous nous trouvons alors dans une situation face à laquelle le moins que nous puissions faire, nous autres « messagers » qui allons et venons, est de porter témoignage.

Porter témoignage de notre étonnement mais, surtout, d’une réalité troublante. La visite que nous avons effectuée à l’automne 2003 à Peñalolén, pour voir l’université Adolfo Ibáñez, au pied des Andes, a été et reste dans notre mémoire une expérience essentielle, un échantillon de la meilleure architecture qui puisse aujourd’hui s’imaginer et se construire, un festin unique propre à rassasier ceux qui cherchent des œuvres de la plus belle qualité. Qu’il me soit permis d’être plus précis : je me souviens n’avoir connu que très peu de moments d’une telle intensité[1].

[1] Il s’agit de quelques réalisations en Suisse, quelques autres, très peu, au Japon, et une en Espagne. Je parle bien entendu d’architecture contemporaine, de toute la production surmédiatisée postérieure à Rossi et Venturi, pour donner une référence temporelle et culturelle.

Hériter de l’avant-garde, ou l’empreinte de la forme

Alejandro Gabriel Crispiani

En savoir +Début de l’article…

« Demain, tu ne me reconnaîtras pas », écrivait Kasimir Malevitch en 1916, en guise de conclusion de son manifeste Du cubisme et du futurisme au suprématisme : le nouveau réalisme pictural. Cette phrase, qui occupe une place particulièrement significative dans les écrits de Malevitch, est révélatrice d’une préoccupation nettement avant-gardiste : celle des héritiers, qui doivent bâtir un avenir qui sera probablement méconnaissable, mais dont on espère qu’il restera fidèle à la quête de nouveauté ou, dans le cas de Malevitch, d’un nouvel absolu. Contrairement à d’autres assertions de l’avant-garde, celle-ci est moins une exigence qu’un simple pronostic, tout au plus l’expression d’un désir, dénuée de toute intention dogmatique ou contraignante, même s’il est vrai que de telles intentions ne sont pas totalement absentes chez Malevitch. Elles apparaissent dans plusieurs de ses écrits mais, là comme dans tant de textes de l’avant-garde, elles vont de pair avec un sentiment de liberté qui trouve sans doute l’une de ses plus pures expressions dans cette dernière phrase du manifeste. C’est une vision de la liberté qui va bien au-delà de la liberté qu’a l’artiste de créer des formes nouvelles. En d’autres termes, il ne s’agit pas simplement d’une liberté de créer des formes, mais d’une conception bien plus vaste de la liberté, qui porte sur l’art dans son ensemble et que nous pourrions appeler, faute d’une meilleure expression, un esprit de liberté. Pour Malevitch, qui s’efforçait de parvenir à une conquête totale de la liberté, c’était clairement l’esprit de son époque. Les formes libres de ses tableaux qui, à bien des égards, constituent un écho plastique aux Mots en liberté de Filippo Marinetti, n’ont pas simplement une valeur en soi mais cherchent à insuffler au monde une énergie nouvelle, à étendre le champ de sa liberté.

Quatre coordonnées simultanées

José Cruz Ovalle

En savoir +Intertitres de l’article…

Situation.

Université.

Abstraction.

Forme et splendeur de l’étendue.

L’université Adolfo Ibáñez

Campus de Peñalolén, Santiago du Chili, 2002

José Cruz Ovalle

En savoir +Début de l’article…

I.

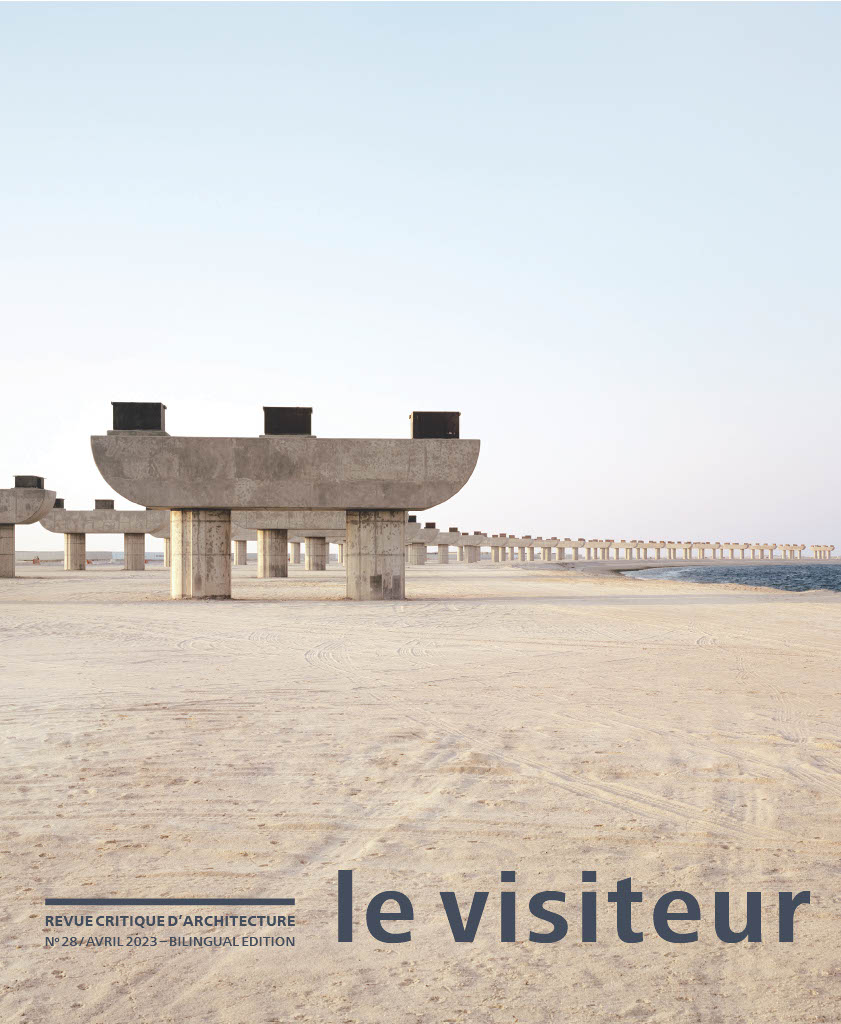

Construite sur les contreforts de la cordillère des Andes, l’université Adolfo Ibáñez surplombe Santiago du Chili. Cet emplacement constitue la première « déclaration architecturale » de l’œuvre : il l’installe d’emblée dans la grande dimension propre au continent américain et la confronte à l’immensité du cadre naturel. Cette affirmation prend d’autant plus de force qu’elle fait du lieu un véritable site, et y inclut une dimension spécifique au Chili et au continent sud-américain dans son ensemble : l’étendue.

Par sa situation dans cette étendue sans références urbaines, l’édifice nous place d’emblée face à la liberté de ses limites. Au lieu de considérer l’œuvre comme un tout qui pourrait faire l’objet d’une esquisse préalable, l’architecte a choisi de procéder à partir d’un point d’origine, un commencement pour un développement affranchi de tout modèle d’agencement.

II.

Pour concevoir l’échelle de l’œuvre envisagée comme un déploiement à travers l’étendue du site – et avant même d’en poser les limites –, il fallait dans un premier temps imaginer la vision et la perception qu’en auraient ses usagers, c’est-à-dire les enseignants et les étudiants, en leur permettant d’évoluer en toute liberté, pour se réunir ou se disperser à leur gré dans les espaces extérieurs.

Dans un deuxième temps, l’ensemble a été conçu comme un « fragment de ciel », qui serait tantôt projeté au sol, tantôt suspendu pour ne renvoyer que son ombre.

José Cruz Ovalle, architecte : approche d’une situation

Fernando Pérez Oyarzun

En savoir +Début de l’article…

Il est certains architectes dont on peut aisément replacer les réalisations dans un contexte donné. C’est alors essentiellement à travers leur parcours personnel, leur horizon géographique ou culturel que l’on saisit le mieux le sens de leur travail et les modalités de son évolution.

Ce n’est pas le cas de José Cruz Ovalle, dont l’œuvre gagne plutôt à être abordée d’un point de vue mouvant – c’est-à-dire en l’envisageant dans une dynamique entre différents lieux, différentes activités et différentes dimensions de l’architecture.

« N’être qu’un peintre égaré dans l’architecture »

Judith Rotbart et Laurent Salomon

En savoir +Lors du colloque de 2004 sur « Le Corbusier messager », le Docteur Jacques Hindermeyer, médecin personnel de Le Corbusier témoigna de ses discussions avec son patient. Il insista notamment sur la façon dont Le Corbusier se décrivait comme « un peintre égaré dans l’architecture ».

Il y a sans doute dans cet aveu une vérité cachée qui mérite toute notre attention. De cette œuvre aussi complexe que cohérente, nous avons beaucoup appris. Sur le comment de ses projets, avec cette géométrie réversible de l’intérieur à l’extérieur par laquelle il nous fait parcourir un espace qui, pour être physiquement appréhendable, n’est que le reflet d’un espace mental lui-même dénommé indicible. Sur le pourquoi de son œuvre, avec ces historiens prolixes en explications sur les relations entre ses voyages et sa production esthétique, sur ses errances idéologiques et son intérêt pour l’urbain, sur son goût du contrepoint hérité de sa mère qui aurait influencé son sens du rythme et de l’ordre, etc. Toutes ces informations anecdotiques nous portent à croire que nous connaissons sa personne et qu’en conséquence, nous nous approchons d’une meilleure compréhension de son œuvre.

Mais que fait Le Corbusier ? Que se passe-t-il dans ses allers-retours entre son atelier de peintre et son atelier d’architecture ? Quelle est sa quête ? Quel est son projet ? Pour le découvrir, il nous faut nous promener au sein de cette œuvre inutilement coupée en deux – par lui comme par ses thuriféraires – et qui pourtant s’observe comme une unité esthétique à progression constante, dans une égalité évidente entre espace pictural et espace architectural. Qu’arrive-t-il quand nous passons au travers de cet écran intangible, et que nous nous retrouvons au cœur même du tableau ?

L’invention inactuelle

Arnoldo Rivkin

En savoir +Risquons ce diagnostic : le projet architectural est dans une situation schizophrénique. Entre les travaux théoriques ennuyeux et les propos médiatiques lénifiants, les discours sur l’architecture révèlent leur difficulté à pointer les enjeux du projet ; au même moment, on trouve à l’intérieur de la production architecturale l’émergence des architectures singulières qui, loin d’un simple « avant-gardisme », ouvrent de nouveaux territoires d’expérimentations. On y trouve des échos des dernières intuitions corbuséennes : celles d’une architecture anti-compositionnelle conçue par strates, jouissant de la liberté des « mariages de contours » et redécouvrant les « joies essentielles » d’un nouveau rapport à la nature.

Retour de la pensée corbuséenne là où l’on ne pensait pas la trouver ? Peut être. Suite d’une pensée architecturale s’exprimant dans l’espace concret plutôt que dans le discours des théoriciens ou des critiques. Sans doute.

L’enjeu du projet aujourd’hui est alors de renouer avec des procédés d’élaboration qui font appel non pas tant à la composition qu’à l’invention, non pas tant à la préfiguration qu’à l’espacement : à l’ouverture à un « à venir ».

L’enjeu est aussi a contrario celui d’une théorie indissociable de l’espace architectural. En d’autres termes l’enjeu n’est pas celui d’une pensée « sur », mais celui d’une pensée « en » architecture.

Architecture et politique

Franco Purini

En savoir +S’il est vrai que l’on ne fait pas de politique avec l’architecture – bien que l’on puisse faire de l’architecture un problème politique –, il est encore plus vrai que toute activité humaine est le fruit d’une vision du monde, laquelle ne peut être que foncièrement politique. Le premier de ces deux constats nous rappelle simplement, comme l’écrivait Manfredo Tafuri dans les années soixante-dix, qu’on ne fait pas de révolution avec l’architecture, aucune action architecturale, comme nous l’avons souligné plus haut, n’est dépourvue de signification politique, car elle procède de choix liés aux fondements de la réalité. Par conséquent, l’architecture est politique, parce qu’elle exprime toujours un jugement sur le monde ; et ce même si son essence politique est maintenue dans un état marginal et indirect. Revenons à nos premières propositions : elles semblent en fait moins décrire une opposition qu’une ambivalence. Dans un certain sens, la politique traverse l’architecture dans toutes ses manifestations, bien qu’il soit difficile d’établir un rapport de cause à effet entre l’intervention architecturale et son impact politique et social.

Le pixel et le surplus

Les figures de transposition du projet

Rémi Rouyer

En savoir +Comprendre la genèse des cultures techniques dans l’architecture est l’objet principal de cette communication, en analysant au travers de démarches d’architectes comment la pensée constructive s’élabore par un système de médiations. Le lien entre savoir technique et représentation oscille entre des expériences matérielles et leur réduction à des « figures constructives » qui agissent dans l’imaginaire comme des schèmes, pour engager une démarche de projet et dépasser la complexité du monde productif. Les figures seraient par conséquent des opérateurs d’action qui font remonter la question technique dans le travail de conception pour passer du matériau à la forme. Le projet se produit à partir de cette relation entre le conceptuel et le matériel. Les procédures de conception de l’architecture suivraient un processus de mémorisation « représentationnelle » et « figurale » de l’expérience constructive. Le projet serait par conséquent un sujet d’énonciation, un mode d’action en représentation.

Nous proposons par conséquent de mettre en perspective historique cette question en introduisant cette communication par la façon dont sont problématisées les relations entre matériaux, procédures et la mise en action du projet au XIXe et au début du XXe siècle, en particulier au travers des textes de Gottfried Semper, pour ouvrir sur les mécanismes représentationnels du projet aujourd’hui. Il s’agira d’analyser comment ces rapports « procédure-figure » qui fondent la démarche du projet chez des architectes comme Herzog et de Meuron ou Lacaton et Vassal constituent autant de récits architecturaux de la pensée constructive, permettant aux concepteurs de transposer l’économie de la construction dans l’économie de leur projet.

La maison du Projet

Benoît Goetz

En savoir +« Interrogez un peintre, un poète, un musicien, un géomètre, vous le forcerez à rendre compte de ses opérations, c’est-à-dire à en venir à la métaphysique de son art. »

Diderot

Début de l’article…

Non loin de la gare de Metz, ce monstrueux édifice wilhelmien que Maurice Barrès qualifie de « tourte » et d’« immense pâté de viande » dans son charmant roman patriotique Colette Baudoche, un autre monstre (beaucoup plus aimable celui-là) est en gestation : le « petit Beaubourg » conçu par Shigeru Ban et Jean de Gastines, qui devrait accueillir à partir de 2010 une partie importante des collections du Centre Pompidou. À côté des grues et des structures de béton qui sortent de terre, on peut visiter un curieux petit édifice, une sorte de « folie » ouverte au public : la maison du Projet. On peut y découvrir plans et maquettes du futur bâtiment, et aussi jouir d’un panorama sur le chantier à partir d’un belvédère pourvu de longues-vues comme dans les hauts lieux du tourisme mondial. Mais le spectacle ici est, de manière inédite, un édifice dont la définition même n’est pas encore entièrement arrêtée.

La terre et la pierre

La référence à l’Égypte ancienne dans le rationalisme architectural du XXe siècle

Joseph Abram

En savoir +Début de l’article…

« Aujourd’hui, nous voyons les Pyramides dans leur plénitude. Le sentiment de silence y domine, dans lequel affleure le désir d’expression de l’homme. C’était déjà là avant qu’on pose la première pierre[1] ». Ce sentiment de silence et d’éternité, Louis Kahn l’a éprouvé lors de son voyage en Égypte, en 1951, devant les Pyramides de Gizeh. Ses pastels irradiés d’ocre-jaune et d’orangé, avec leurs à-plats noirs, blancs et dorés, semblent avoir capturé dans leur « planéité-perspective » la présence lumineuse de ces étranges monuments. C’est depuis l’Italie, où il séjourne à l’Académie américaine de Rome, et où, selon ses propres mots, il a passé l’essentiel de son temps à « regarder la lumière », qu’il a entrepris ce périple méditerranéen qui l’a conduit à Delphes, à Athènes, à Corinthe, à Louxor, à Karnak, à Saqqara et au Caire[2]. Les dessins réalisés en ce début des années 1950 diffèrent de ceux qui les précèdent[3]. La vision a changé. Elle n’est plus figurative.

Les biographes de Louis Kahn ont noté sa proximité, à Yale, avec Josef Albers[4]. Impressionné par la pensée plastique de l’ancien professeur du Bauhaus, qu’il avait invité à enseigner dans cette université, il admirait, par-dessus tout, sa série intitulée Hommage au carré[5]. Et c’est probablement le rôle dévolu par Albers à la couleur, comme « surface » et comme « densité », qui constitue le fondement intellectuel de la nouvelle manière graphique de Kahn. Ses dessins égyptiens sont vivants et abstraits. Ils donnent des Pyramides une interprétation très digne, qui porte à son paroxysme une tradition esthétique singulière, qui a fait de l’Égypte antique une référence possible pour la contemporanéité.

Cette tradition, dont l’origine coïncide avec les débuts de la modernité, a vu le jour dans l’univers théorique d’Aloïs Riegl et de Wilhelm Worringer. Elle touche le monde de la création architecturale par le biais des observations de Walter Gropius sur les bâtiments industriels américains, par les textes de L’Esprit Nouveau sur la « plastique », et par les considérations de Sigfried Giedion sur « l’espace-temps » en cours de formation. C’est à travers les réalisations tardives de Louis Kahn et de Marcel Breuer qu’elle inspirera, dans la période récente, la problématique créative de Livio Vacchini.

À l’opposé de cette tradition de l’abstraction, qui érige les monuments de pierre en modèles cristallins, l’Égypte ancienne a fourni au rationalisme une autre tradition, celle de la construction en terre et de ses pratiques concrètes. On en trouve l’origine dans les écrits d’Auguste Choisy, où apparaissent les premières descriptions de ces techniques millénaires. C’est dans la mouvance des frères Perret, que certains pionniers, comme Michel Luyckx, ont réhabilité la terre comme matériau de construction. Ses expériences algériennes annoncent celles d’Hassan Fathy en Égypte et celles d’André Ravéreau au Mzab. Issu de cette même mouvance rationaliste, Paul Nelson découvrira dans les palais de Thèbes un modèle d’architecture climatique dont bénéficieront, au cours des années 1950, Guy Lagneau et Jean Prouvé.

[1] Louis I. Kahn, « Architecture : silence et lumière », in Arnold Toynbee et al., On the Future of Art, New York, Viking Press, 1970, traduit par Mathilde Bellaigue et Christian Devillers et publié dans Louis I. Kahn, Silence et Lumière, Paris, Éditions du Linteau, 1996, p. 213.

[2] Sur Louis Kahn, voir David B. Brownlee et David G. De Long, Louis I. Kahn. In the Realm of Architecture, New York, The Museum of Contomporary Art of Los Angeles, Rizzoli, 1991 ; Louis I. Kahn : le monde de l’architecte, Paris, Centre Georges-Pompidou, 1992.

[3] Cf. Jan Hochstim, The Paintings and Sketches of Louis I. Kahn, New York, Rizzoli, 1991.

[4] Cf. Luca Rivalta, Louis Kahn, la construction poétique de l’espace, Paris, Éditions du Moniteur, 2003, p. 54-59. Robert McCarter, Louis I. Kahn, Londres, New York, Phaidon, 2005, p. 47-50.

[5] Sur cette œuvre, voir Eugen Gomringer, Josef Albers, son œuvre et sa contribution à la figuration visuelle du XXe siècle, Paris, Dessain et Tolra, 1972. Sur les théories d’Albers, voir Josef Albers, L’interaction des couleurs, Paris, Hazan, 2008.

Qui bâtira l’Arche ?

L’architecture à l’heure de la convergence des catastrophes

Mike Davis

En savoir +À la veille d’une urgence mondiale sans précédent, alors que les températures, le prix du pétrole et des aliments, la population des bidonvilles et la violence urbaine croissent tous à l’unisson, la pratique architecturale dominante (mainstream) n’a jamais semblé aussi blasée, aussi autoréférentielle, et aussi moralement déplacée. De fait, le milieu des célébrités architecturales ressemble de plus en plus à un culte apocalyptique, adorant les hyperboles socio-économiques et l’architecture in-soutenable de Dubaï et de Las Vegas. Sur une planète où plus de deux milliards d’individus subsistent avec moins de deux euros par jour, ces mondes chimériques encouragent des désirs – pour une consommation sans limite, pour une exclusion sociale totale, pour la sécurité physique et pour une monumentalité architecturale – qui sont de toute évidence incompatibles avec la survie écologique et morale de l’humanité.