Description

Date de publication: 2025

Éditorial : Intérieurs

Karim Basbous

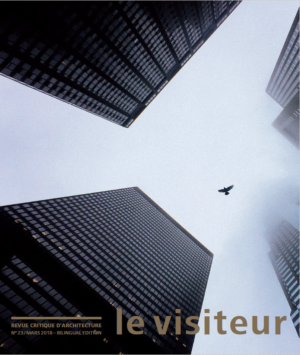

AfficherCette trentième livraison du Visiteur interroge ce dont il est question dans tout traité, ce qui n’échappe à aucune doctrine : faire exister un espace soustrait aux rigueurs du ciel et de la terre, aux gêneurs et aux bêtes, qui soit délimité, qualifié et signifiant. Cet artefact qu’est l’espace construit organise nos faits et gestes, établit des seuils, sépare ce qui doit l’être afin de mieux cohabiter avec autrui et représenter une idée de la société. Il mobilise pour cela la construction, la décoration, le mobilier, mais aussi des notions telles que la convenance, le confort ou l’hospitalité, des outils conceptuels comme le plan libre ou l’espace fluide mis en avant au siècle dernier. La densité du tissu, l’éclairement des pièces, le gabarit des immeubles ou le cadrage sur l’extérieur définissent également la qualité des espaces que l’on habite. Toutefois, du toit de nos maisons à la voûte du ciel, la notion d’intériorité s’avère relative, et elle nous offre une clef de lecture pour définir les conditions de notre existence aussi bien physique qu’institutionnelle.

De la notion de milieu à celle d’habitat, des théories immersives à l’importance du verbe « s’aérer » depuis la dernière crise sanitaire, le rapport du corps à ce qui l’entoure engage, à chaque époque, une pensée politique, des choix techniques et un ordre des choses auquel contribue le projet architectural. Ce numéro a donc vocation à nourrir une réflexion critique face à des choix de société : à l’heure où il est question de refonder notre modèle économique pour tenter de concilier justice sociale et survie de l’écosystème, le concept d’intérieur appelle une mise à jour, ne serait-ce que pour remettre en question l’isolement de la maison individuelle et l’exiguïté des appartements, mais aussi pour concevoir la hauteur des bâtiments, donner une forme à l’espace public, concevoir la distribution des logements depuis la rue et dessiner des intérieurs ouverts. Telle est l’ambition de Catherine Furet, qui réinscrit le projet de logements collectifs dans la grande histoire des villes. Sa culture urbaine associée à son talent d’architecte lui a permis de réinterpréter les qualités du tissu historique avec les outils de la production contemporaine. D’un projet à l’autre, elle défend une idée de la ville comme une succession d’intérieurs emboîtés, qui s’étend du séjour jusqu’à la rue. Le lecteur trouvera dans ce sommaire une suite au Rêve européen du Visiteur précédent, dès lors qu’il existe une notion d’intérieur – urbain aussi bien que domestique – propre au Vieux continent. Elle associe le principe de protection à celui d’ouverture, et illustre notre besoin de partager des lieux animés aussi bien que celui de se retirer dans le silence d’une chambre.

Le premier des intérieurs qui nous vient à l’esprit n’est-il pas celui de notre logement ? Seuls les écrivains ou les architectes peuvent faire d’un intérieur quotidien l’objet d’une pensée qui s’attarde, médite, contemple. Depuis quelques années, Thomas Clerc élargit les espaces où il vit au point d’en faire un monde, qu’il s’agisse d’un trois pièces ou d’un arrondissement parisien. Une révélation faite durant le confinement lui inspire ici une réflexion critique sur la dissolution des limites de la vie privée, cette notion qui pris forme à partir du XVIIIe siècle. Si les « objets connectés » contribuent à cette dissolution, ils sont aussi, sous un autre angle, les lointains descendants des fantômes qui ont nourri l’imaginaire des conteurs et des réalisateurs. Antoine Picon nous fait réaliser ici que nos maisons n’ont jamais été exemptes des présences invisibles.

La notion d’intérieur étant nécessairement en lien avec son complément, Pascal Hofstein a fait le choix d’épuiser l’opposition intérieur-extérieur au point d’en faire sortir un tiers. Ce qu’il appelle l’« espace du conflit » éclaire d’un jour neuf les grands projets du siècle dernier, surtout le Palais des Filateurs, dont les lieux ambigus trouvent ici un nom. C’est sous l’angle du mouvement que j’explore ce dont les intérieurs sont le théâtre, avec une « traversée du plan » au sens historique aussi bien que spatial, pour comprendre non seulement l’intelligence de la disposition de ses lignes, mais aussi la relation complexe que l’ordre du plan entretient avec le dessin de la façade, à laquelle s’adosse par ailleurs l’intérieur urbain.

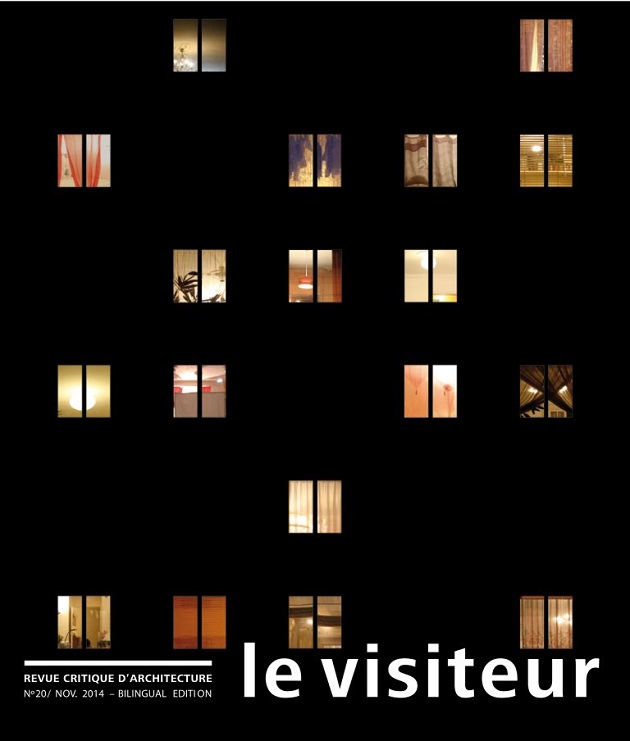

La passion des fenêtres en ville qui anime Marion Picq la conduit, au détour d’un vis-à-vis entre peinture et architecture – deux arts qui se sont tant imités l’un l’autre – à explorer les enjeux de ce seuil qui appartient autant à l’intimité de nos appartements qu’à l’espace de la cour ou de la rue. En observant l’intérieur à partir des objets et non des murs, Emanuele Quinz déplace le point de vue : il révèle ainsi une tout autre histoire que celle de l’architecture, et ce qui a pris au fil du temps le nom de design s’avère être un champ disputé.

En interrogeant ce que le temps fait aux intérieurs construits, François Frédéric Muller s’attarde sur la capacité des bâtiment à durer. Mais pourquoi durer, par quels moyens et à quel prix ? Il n’existe d’espace architectural sans une lumière qui le qualifie ; celle du nord, là où les intérieurs ont la couleur du ciel et la lumière des aurores, permet de comprendre l’œuvre d’Aalto et, plus généralement, la clarté sans laquelle nulle profondeur spatiale n’est possible. Notre sommaire se clôt par la plume d’Annalisa Viati sur un des intérieurs les plus ouverts qui soient, celui de la Saracena, une maison de Luigi Moretti à Santa Marinella. Ce chef-d’œuvre, qui a toute sa place aux côtés des icônes que sont la villa Savoye ou la maison Kaufmann de Wright, illustre le talent du plus baroque des Modernes.

Aux confins du confinement

Thomas Clerc

En savoir +Avant d’avoir écrit Intérieur en 2013, j’avais entamé et publié en 2007 une description du Xe arrondissement de Paris, dans lequel se trouvait l’appartement que j’habitai de 2001 à 2017 ; l’extérieur contenait donc l’intérieur ; puis je déménageai et me mis à décrire alors le deuxième volet du Paris, musée du xxie siècle, cette fois-ci consacré au XVIIIe arrondissement, où j’ai planté mes nouveaux pénates. Entre-temps, le confinement imposé à la population mondiale (2020-2021) changeait la donne, modifiant nécessairement notre regard sur le fait de vivre chez soi. Je tirai plusieurs conclusions, dont j’aimerais débattre ici : d’abord, la porosité évidente entre intérieur et extérieur (que j’avais déjà illustrée dans mon livre domestique) qui limite l’autonomie des deux sphères publique et privée ; deuxièmement, la différence fondamentale entre confinement choisi par l’individu et confinement politique lié au bio- et au technopouvoir ; enfin, la nécessité de repenser l’inégalité domestique, l’espace n’étant pas le même pour tous : deux ennemis se révélaient alors, les rationalistes du télétravail, qui abolit la notion d’espace à soi en confondant l’ordinateur et la maison, et les apologistes des cabanes, mus derrière leur discours vertueux par un problématique déni du social.

Volte-face

Pascal Hofstein

En savoir +En hébreu, panim signifie « devant » ou « visage », ainsi que « dedans » ou « intériorité ». Cette particularité de la langue peut motiver des projets d’architecture. Il y est question de dessiner les limites intérieures, d’y installer les conditions de l’intimité et de concevoir la relation à la lumière et à l’horizon. Partant des dessins de Lebbeus Woods, des projets utopiques dans Manhattan jusqu’aux édifices des ténors de la modernité et de la période contemporaine, on observera comment le palais intérieur se dessine au jeu de perpétuels retournements entre l’intérieur et l’extérieur.

Assembler nos intérieurs

Catherine Furet

En savoir +La notion d’intérieur est au cœur même de la conception de l’espace. La relation entre un « dedans » et un « dehors » va bien au-delà d’une simple délimitation, quelle qu’en soit la richesse d’expression : elle met en jeu une pluralité d’échelles et de perceptions. À l’intérieur, nous demeurons, les parois qui nous entourent protègent notre intimité, mais nous ne sommes pas immobiles. Cette intériorité n’existe qu’en référence à un extérieur que l’on vient d’emprunter pour se rendre chez soi. Faire en sorte que l’on puisse ressentir ce « dehors » comme un autre intérieur, n’est-ce pas aussi penser l’habitation ? Comment dessiner des havres, des milieux accueillants, familiers, à l’abri des turbulences de la ville ? Comment penser des parois qui s’entrouvrent pour qu’on s’y faufile, des échappées visuelles vers des espaces ouverts par lesquels la lumière, d’un coup, surgit ? Agencer les habitations entre elles nous réserve une multitude de découvertes, notamment l’intériorité des intervalles dans lesquels les volumes nous enveloppent et créent une autre demeure où faire société. La conception d’un ensemble d’habitations révèle la nécessité de l’autre ; le projet répond à ce qui lui fait face et s’incruste dans ce qui le précède : vis-à-vis, tracé parcellaire, mur, arbre, déclivité du sol y prennent part et stimulent l’imagination. C’est dans ce dialogue, dans cette mise en résonance que se constitue un ailleurs qui ouvre des horizons proches et lointains dessinés par la ligne du ciel, qui nous permet de rêver et peut-être ainsi d’être au monde.

Ce qui nous meut

Karim Basbous

En savoir +L’architecture occidentale voit le jour en tant qu’extériorité, avec la colonnade hellénique sous fronton décorant le ciel, tandis que l’intérieur était un espace aveugle, sombre et sans vie. C’est dans les siècles suivants, puis sous l’Empire romain qu’il s’est agi de conquérir l’intérieur, de mettre en lumière – aux sens littéral et figuré – l’espace entre les murs. Franchir l’enceinte nous a fait entrer dans la civilisation des intérieurs, qui nous définit encore, mais sans que les murs au-dehors aient perdu leur prestige. Ce qui a motivé les bâtisseurs grecs et romains n’est pas un objet d’histoire, mais une manifestation d’intelligence par laquelle l’architecture est parvenue à s’établir et à durer en tant qu’ordonnateur, aux sens à la fois politique et esthétique. Il y a là de quoi retracer l’étiologie du malaise contemporain, depuis que les figures architecturales ont perdu leur poids. De l’Antiquité à nos jours, la filiation qui transparaît permet de comprendre ce qui fait la grandeur d’un plan et celle d’une façade, et ce quels que soient les styles et les techniques. Je m’appuierai sur une sélection d’exemples afin de déceler, dans le génie propre à chacune des vues géométrales et dans leur singulière entente, les signes d’une pensée qui assigne au projet architectural le but le plus noble : faire des programmes pratique et symbolique le marchepied d’un art souverain ayant pour objet d’embellir nos faits et gestes.

Vis-à-vis

Marion Picq

En savoir +Kafka nous dit, de la fenêtre sur la rue, qu’elle saurait rattraper l’être le plus fatigué de vivre, « le replonger enfin dans le concert des hommes ». Quant à Bachelard, il la décrit comme une faille qui laisserait la rue, « tuyaux où sont aspirés les hommes », nous avaler. Au seuil de l’intérieur se passe une rencontre, peut-être la plus délicate que les architectes aient à organiser : la rencontre frontale entre le chez-soi et la ville. En ville, la fenêtre peut être un lieu de conflits, tout comme elle peut être l’objet qui les dissipe. La pratique des architectes est nourrie d’une culture associant la fenêtre à une manière de « l’habiter », mais le logement collectif met cette culture à l’épreuve de multiples exigences : aux fonctions d’éclairement, de vue et d’aération s’ajoutent la gestion de la proximité et la prévention de la promiscuité, la hiérarchie des vues. Il sera ici question de mieux comprendre ce médiateur puissant qui a inspiré tant de représentations et de voir comment son dessin peut créer, avec les enjeux du logement collectif, une certaine habitabilité.

Le mur invisible

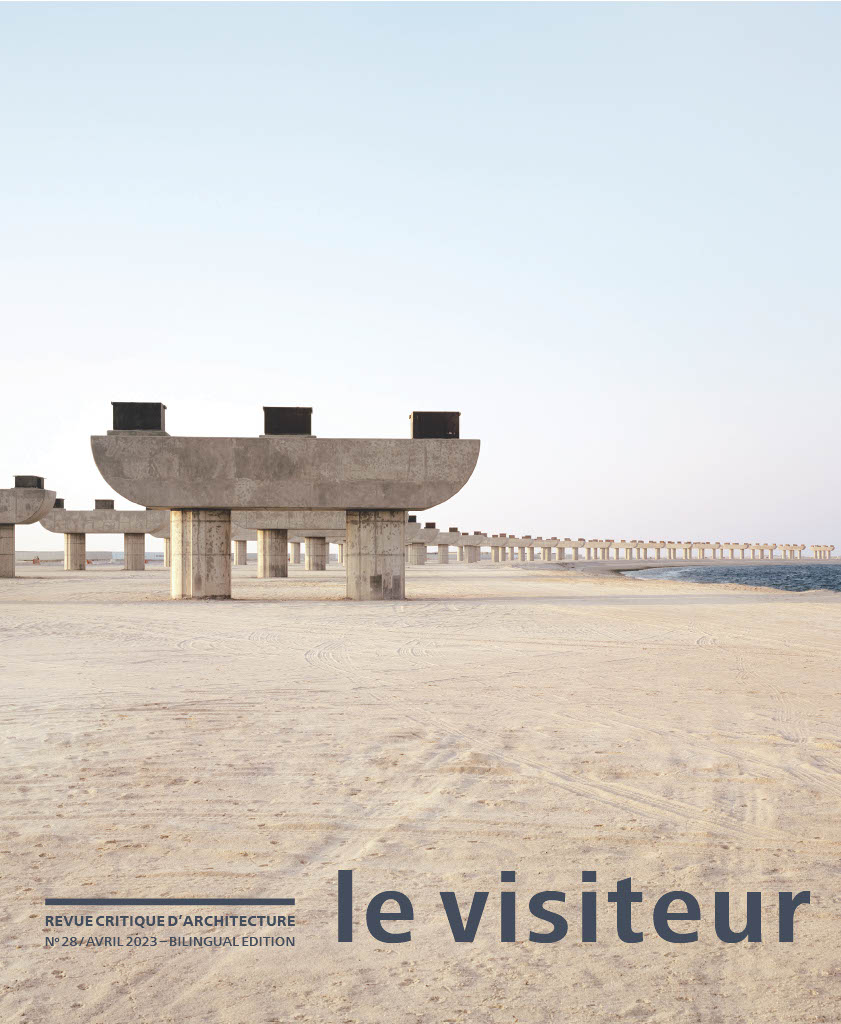

François Frédéric Muller

En savoir +La ruine, archéologique ou guerrière, c’est le bâti qui a perdu sa capacité à accueillir un usage, aujourd’hui on dirait un programme. Mais plutôt que cette vision utilitariste, nous proposons de regarder en quoi la ruine est plutôt la perte ou l’effacement de la limite, ou – plus beau encore – le floutage de la limite. Tout le monde peut le mesurer en visitant Pompéi, Délos ou une ruine contemporaine, les paysages de pierre sont faits de murs et de toits lacunaires qui n’assurent plus complétement la définition de ce qui est intérieur. Les limites morcelées sont troublantes, elles nous font comprendre, par l’absence, en quoi la limite est rassurante, dans quelle mesure elle nous permet de distinguer les hommes, de nous arracher aux dangers du monde. Mais ces ruines ne sont finalement qu’une version évidente, trop facilement compréhensible, de ce que signifie la perte de la limite. Historiens de l’art, poètes et reporters en ont exploré toutes les représentations. Plus intéressant est de mesurer combien l’étrangeté de la ruine en tant que perte de limite a pu inspirer la littérature contemporaine, et comment une partie de notre environnement bâti hérite de cet imaginaire de l’effacement pour le meilleur et pour le pire, jusqu’à la disparition parfois complète de l’architecture.

Maisons hantées, des fantômes à l’intelligence artificielle

Antoine Picon

En savoir +Habiter, c’est reconnaître qu’une demeure est bien davantage que de la matière accumulée pour former des planchers, des murs et des plafonds ; c’est accepter qu’elle soit en quelque sorte hantée. Contrairement à ce que l’on imagine souvent, le fait d’être hanté renvoie à une absence que le fantôme ne parvient que très incomplètement à combler. En creux se dessine un ailleurs ou une altérité qui donne tout son sens à l’occupation de la maison. L’ici se nourrit de l’ailleurs, le présent du passé ou de ce qui adviendra, le vivant d’êtres à la fois différents et dangereusement proches. Certaines maisons hantées rejettent leurs nouveaux occupants. Ces cas sont suffisamment rares pour défrayer la chronique. Leur pathologie nous dit aussi quelque chose sur ce qu’implique l’habiter. En partant des fantômes à l’ancienne pour en arriver à ces figures contemporaines du spectral que constituent les intelligences artificielles domestiques, la communication entend proposer une réflexion sur la notion d’intériorité et sur l’habiter.

La vie des chambres

Emanuele Quinz

En savoir +L’histoire du design nous a habitués à des séquences d’œuvres remarquables, de personnages de génie, de tournants théoriques majeurs et de transformations sociales radicales. La généalogie du design moderne – glorifiée par nos musées – est une galerie de portraits. L’histoire du design y acquiert la légitimité d’un champ disciplinaire, devient un « domaine ». Je proposerai d’échapper à ce dispositif, afin de retracer une autre histoire du design, en partant des intérieurs. Le plus essentiel, le plus intime, le « premier lieu » de vie est la chambre. En m’appuyant sur des exemples historiques et contemporains, et en faisant converger théorie critique et littérature, je proposerai ici de faire parler les chambres sur ce qu’est le design, ce que nous faisons du design, mais aussi ce que le design nous fait.

Figures atmosphériques dans la lumière du Nord

Jean-François Marti

En savoir +Dans Vers une architecture, Le Corbusier s’appuie sur l’acropole d’Athènes, la villa d’Hadrien et les vestiges de Pompéi pour affirmer que « le dehors est toujours un dedans ». Les croquis de voyages d’Alvar Aalto témoignent d’une même appétence pour la Grèce et l’Italie antiques. Toutefois, la position basse du soleil, en Finlande, lui offre un matériau dont il saura tirer profit et qui, à l’instar d’autres architectes scandinaves, va distinguer leur œuvre : la lumière horizontale. Je proposerai ici d’explorer la singularité de leurs intérieurs, sous le prisme de la lumière du Nord, par laquelle ils ont renversé l’aphorisme corbuséen : le dedans paraît toujours être un dehors.

La connaissance objectivée de soi. Récit d’expérience de la Saracena de Luigi Moretti

Annalisa Viati Navone

En savoir +« C’est particulièrement là où l’espace intérieur est la raison principale – voire la raison d’être – de l’édifice qu’il devient l’origine, le miroir, le symbole par excellence de l’architecture dans sa plénitude », écrivait Luigi Moretti en 1954. Moretti est, en Italie, le premier à proposer une définition précise des qualités de l’espace intérieur, qu’il déduit de l’observation d’édifices baroques et contemporains. La cohérence entre pensée et projet le conduit à réaliser des espaces intérieurs conçus comme des espaces processionnels, des espaces-lumière qui vibrent et respirent, pourvus de ce qu’il appelle une « charge énergétique ». En cela, il s’inscrit dans la lignée des artistes cinétiques comme Victor Vasarely, des cybernéticiens comme Nicolas Schöffer, mais aussi des artistes de l’Art Autre, un art qu’il qualifie de « baroque métahistorique ». Observons les espaces intérieurs réalisés par Moretti, en particulier ceux de la villa Saracena achevée en 1958. Les séquences d’espaces s’y déploient à partir de l’extérieur, au fil d’une traversée de volumes qui se dilatent et se rétrécissent, avec un art des seuils, des transitions et des accidents qui jalonne l’expérience de l’habitant. Celle-ci sera étudiée au prisme de cette connaissance objectivée de soi à laquelle Robert Vischer avait donné le nom d’Einfühlung.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.