Description

Date de publication: 2013

Éditorial : Silence de la lumière, conversation du monde

Karim Basbous

AfficherLes bâtiments d’Alberto Campo Baeza et de Mauro Galantino avec lesquels s’ouvre ce numéro du Visiteur sont construits autour de figures simples, franches et justes, dont la modernité – ni exhibée comme une vitrine high-tech autocentrée, ni voilée – est au service d’une ample et savante conversation avec les structures du passé, comme à Grenade ou à Orta San Giulio. On y retrouve les thèmes qui fondent l’architecture et survivent aux sursauts du temps court de l’actualité : le dessin des creux habitables, la coloration de l’espace par la matière éclairée, la puissance et la sensualité virile des murs accueillants, tout cela raconte un usage et des plaisirs, mais aussi une aventure intellectuelle : l’odyssée du type à travers l’histoire.

Laurent Salomon s’intéresse au fil d’Ariane qui court tout au long de la carrière de Campo Baeza en étudiant, dans ses projets, les thèmes de la lumière et de la structure, et Marco Mulazzani, quant à lui, se penche sur le « travail de projet critique » qu’opère Mauro Galantino dans son rapport à la morphologie, au type, à l’échelle, à la mémoire.

Laurent Salomon évoque, à propos de Campo son « retrait » ; Galantino, lui, s’inscrit dans une tradition forte de l’architecture italienne, celle de la finesse d’analyse politique et sociale qui nourrit le projet ; en s’immisçant dans les failles du système pour offrir des espaces rares de nos jours, il fait de la politique. C’est ce thème du rapport entre architecture et politique qu’explorent les articles qui suivent[1].

Que peut l’architecture ? Qu’en est-il du projet architectural et urbain comme moyen de transformation du monde ? Qu’en est-il de l’architecture comme objet d’intérêt public, et de son rôle dans les processus de transformation sociale ? À quel degré participe-t-elle encore de la planification du réel ? C’est à ces questions que tentent de répondre les différentes contributions des auteurs.

La rue est le cordon ombilical qui relie l’individu à la société, écrivait Victor Hugo ; cette rue – qui n’occupe pas que les villes mais hante aussi le cinéma, la littérature, la mémoire des peuples –, Jean-Christophe Bailly la revisite, dans la belle langue qui est la sienne. Évoquer la rue lui permet de cerner la solitude de l’architecture dans le monde actuel. Paul Chemetov, dont on connaît l’intérêt pour la chose publique, s’intéresse, lui, aux questions que partagent l’architecture moderne et la politique contemporaines : la question du nombre, la ville, l’idée même d’un projet de société lui permettent de retrouver une idée du « sens commun ».

Près de quatre-vingts ans après la charte d’Athènes, Andrea Branzi renoue avec la tradition des doctrines universelles sans crainte de se mesurer aux grands maîtres ; partant d’un constat lucide des mutations du monde contemporain, il énonce dix points sur lesquels le projet architectural et urbain peut prendre appui. Olivier Gahinet, sonde, lui, la portée politique du projet. La notion de bâtiment démocratique qu’il développe l’amène à analyser la forme des places et des grands édifices en dissociant leur raison initiale – liée au contexte sociopolitique de leur émergence – de la portée politique qui se révèle bien après.

Philippe Sers, dont la curiosité le pousse à explorer toutes les marges, tous les lieux ambigus et secrets entre art et architecture, aborde la fonction utopique de l’œuvre d’art en s’appuyant sur l’avant-garde russe. Le politique est associé à des territoires : Nadia Tazi relève le rapport entre espace et société dans le contexte particulier de l’islam : en se référant à Ibn Khaldoun, elle oppose la figure du Bédouin à celle du citadin, le désert à la ville, l’anarchie au despotisme, pour comprendre le destin politique qui a récemment conduit au Printemps arabe.

L’architecture est devenue un objet de pouvoir dont il est nécessaire de comprendre les liens avec les rouages économiques et sociaux de l’urbanisme. Deux articles sont consacrés à cette analyse économico-politique. Le premier porte sur le Grand Paris, qui nous a fait prendre conscience que, pour penser le territoire, il faut d’abord savoir le représenter. L’analyse de Nathalie Roseau lui permet de dégager des hypothèses singulières de représentation de la métropole, cette réalité saptiotemporelle irréductible à une vue aérienne. Virginie Picon-Lefebvre, elle, étudie l’évolution de l’emblématique quartier des Halles, de Napoléon à Bertrand Delanoë, confrontant ainsi les interventions de trois époques pour interroger la volonté des pouvoirs publics dans l’aménagement du cœur de la capitale.

Ces deux grands chantiers parisiens tentent de réintégrer Paris dans le cercle des villes-mondes, dans un contexte où la croissance de certaines mégalopoles est indifférente à la notion même de projet. L’état des lieux que fait Joseph Rykwert sur le fonctionnement des grands chantiers de par le monde lui permet d’établir un lien entre le déficit théorique de la profession et l’affaiblissement du rôle politique de l’architecte. Ce numéro se referme avec le témoignage d’un architecte à la fois praticien et théoricien engagé, pour qui la forme architecturale s’explique politiquement : dans un entretien avec Alessandro Delli Ponti, Herman Hertzberger revient sur le sens de la « forme accueillante », développe la notion d’intimité spatiale, relève l’apport qu’a représenté le structuralisme pour l’architecture, et commente l’évolution récente de la discipline. C’est dans la réflexion d’un architecte si « complet » que peuvent se nouer les acquis du savoir, l’expérience heuristique du dessin et la volonté politique.

[1] Beaucoup de ces textes sont issus du colloque qui a été organisé par la Société française des architectes et le CNRS, les 1er et 2 juin 2012 à Paris, avec le soutien de l’Urbaine de Travaux.

Visites architecturales (Italie, Espagne)

Lumineuse géométrie

Laurent Salomon

En savoir +Quand la lumière – intérieure ou extérieure – se découpe au scalpel d’une « impeccable géométrie », on se trouve à l’opposé de toute forme de hasard. Alberto Campo Baeza, cet imprécateur de l’architecture qui appelle l’humanité à se retrouver dans la pensée, tient ce discours singulier qui entend assujettir toute l’architecture à la maîtrise primordiale de deux éléments : la gravité et la lumière. Pour lui, elle est cet art savant capable de transcrire l’idée en espace et, pour cela, en lumière. La radicalité de ses intentions ne se concrétise pas dans une textualité articulée. Elle ne restitue pas non plus, par les ressorts de la technique, un classicisme ontologiquement vitruvien. Dans sa quête de réduction, Campo Baeza use ostensiblement de cette géométrie élémentaire qui le rapproche de Mies, mais il la concrétise au moyen d’une matérialité à même de fixer la lumière conforme aux aspirations de Le Corbusier. Il voit la vérité de l’œuvre dans sa capacité d’expression critique. Sa cause est exclusivement architecturale : il s’attache à l’invariance de la condition humaine, à la persistance de ses interrogations métaphysiques, valeurs qu’il oppose à la superficialité du présent, à l’éphémère de l’actuel et à la vanité des ambitions. Mais doit-on pour autant ne voir dans cette œuvre si blanche et si pure que l’expression d’une essentialité extirpée au matérialisme du présent ? Ou bien n’est-elle que voiles raffinés déposés sur les effluves de cette tension charnelle qui irradie toujours l’Espagne de Trajan ?

La promesse de l’architecture

Marco Mulazzani

En savoir +Dans le panorama contemporain, marqué par un écartèlement inconciliable entre la pléthore de constructions laides défigurant les villes et le paysage, et le caractère unique d’œuvres à la beauté sophistiquée (mais souvent produites par l’informatique), se fait de plus en plus rare l’idée que l’architecture puisse améliorer la qualité de l’environnement, alors qu’elle ne le transforme qu’à coups « d’effets spéciaux » en vogue. Le projet et la maîtrise de l’espace sont les moyens « de toujours » destinés à créer des lieux qui puissent accueillir et exprimer la double condition de l’existence humaine, c’est-à-dire la nécessité de vivre le quotidien et, simultanément, celle de se défaire de ses contraintes. Au cours d’une carrière professionnelle et de recherche de plus de trente ans, Mauro Galantino a cherché, par-delà la contingence des projets abordés, de confronter le pratique à l’idéal dans le réel construit. Ce texte propose une réflexion sur les idées « pour le logis » qui guident le travail de Galantino à travers des réalisations d’échelles variées – allant de projets des aménagements d’intérieurs à des projets urbains – tout en essayant d’expliquer l’unité de pensée qui en est le fondement. En effet, « l’architecture est une discipline étrange, qui maîtrise l’espace afin de donner les moyens à ceux qui en jouissent d’imaginer, au-delà, ce qui fait encore partie de l’espace mais qui n’est plus mesurable. Et, dans cette étendue, dans cette “mer”, le temps résonne. Il s’agit d’une part du temps “présent”, représenté par l’édifice, ainsi qu’un temps “autre”, que le premier encercle sans le révéler, mais vers lequel l’imagination de l’homme ne cesse de courir ».

Architecture et politique

Pour une architecture réintégrée

Jean-Christophe Bailly

En savoir +Tous les produits de la culture sont, à toutes les époques, porteurs d’une valence politique. Mais pour l’architecture, qui incarne et modèle la forme sociale, la liaison est organique et a très tôt provoqué une scission entre un aspect monumental lié au pouvoir et une sorte de tout-venant prosaïque. Réduire cette scission en inventant des modes de production déliés de la propriété aura été une tension constante de l’histoire de l’architecture : l’utopie n’est pas un supplément mais une fonction de l’architecture.

Mais alors que le mouvement moderne, tout en abandonnant la rue, condition de l’individuation, maintenait cette tension vers une utopie, on assiste aujourd’hui à une polarisation sur l’objet grand objet et à un abandon de cette tension.

De telle sorte qu’apparaît à l’horizon immédiat la nécessité de la retrouver, et de déployer une architecture réintégrée, susceptible de réinventer la forme sociale en sortant de la fascination pour les objets de pouvoir.

L’architecture du grand nombre et la politique moderne

Paul Chemetov

En savoir +Le thème « Architecture et politique » ne saurait se confondre avec « Architectes et pouvoirs ». Ce n’est pas parce qu’on parle d’architecture empire ou d’architecture fasciste que l’on évite les pièges d’une lecture uniquement stylistique.

Piacentini et Terragni travaillaient tous deux sous le gouvernement de Mussolini à des projets vantés par le régime. Leurs opinions étaient – on l’espère pour eux – fascistes, mais leurs projets n’étaient pas les mêmes. La via della Conciliazone n’a pas la Casa del Fascio comme point de mire.

Architecture et politique donc. L’architecture et la politique moderne ont un même sujet : le grand nombre. Leur attirance réciproque a cette même matrice. Le suffrage universel va de pair avec le logement pour tous, l’école pour tous et la santé aussi, matérielle ou morale, par le sport et la culture. C’est un projet nouveau. Dans Apollon et la démocratie, Walter Gropius théorise les relations de la république de Weimar et du Bauhaus. La condition publique de l’architecture est établie. Elle a pour projet la transformation comme la représentation du monde matériel bâti, et par cela même des usages, des pratiques et des représentations de la société des hommes.

La politique moderne a le même projet, certains des architectes modernes pensaient même que la subversion politique allait de pair avec les formes qu’ils exploraient. Ce rapprochement ne peut s’accomplir – tout au moins je le pense – que dans l’alliance nouvelle de la politique, de l’éthique et de la culture que réclamait Gorbatchev, constat amer sur les tares du système qu’il tenta de réformer.

C’est la poursuite du projet commun que réclame le titre « Architecture et politique ». A contrario, le seul volontarisme n’est pas un projet, pas plus que l’image n’est un projet mais un objet parmi d’autres. Perec parlait des choses. L’architecture de la société consumériste, celle du renouvellement accéléré des objets et des affects n’est pas politique au sens critique que définissait Ernst Bloch, revendiquant l’utopie contre l’absence du futur.

La relation possible ou éventuelle de l’architecture et de la politique suppose des citoyens et non des sujets. Des animaux démocratiques, politisés, donc, qui ne sont pas nourris par le pain des seuls jeux.

Les jeux de l’architecture n’amusent que la bureaucratie, constatait Gian Carlo di Carlo, il y a plus de trente ans, à la Biennale de Venise. Nous en sommes là.

Le projet à l’époque de la crise de la globalisation : vers une « nouvelle charte d’Athènes »

Andrea Branzi

En savoir +La ville comme favela high-tech.

1. La ville comme ordinateur personnel tous les vingt mètres carrés.

2. La ville comme lieu d’hospitalité cosmique.

3. La ville comme espace plein climatisé.

4. La ville comme laboratoire de génétique.

5. La ville comme plancton vivant.

6. Chercher des modèles de faible urbanisation.

7. Instaurer des frontières floues et franchissables.

8. Réaliser des infrastructures légères et réversibles.

9. Accomplir de grandes transformations au travers de microprojets.

Ces projets ne sont pas destinés à être réalisés.

Il ne s’agit pas d’utopies pour la ville de demain, mais de réflexions sur la ville actuelle.

Le monde a changé, mais la culture de projet n’a pas évolué.

Aujourd’hui la ville n’est plus un ensemble de boîtes architecturales, mais un territoire d’hommes, d’équipements, d’informations, de relations immatérielles.

Les modèles de faible urbanisation essaient de faire coexister architecture et agriculture, technologie et météorologie, vaches laitières et vaches sacrées.

Nous vivons dans un monde dépourvu de côté extérieur, ni politique ni géographique ; un monde global composé de la somme de nombreuses crises économiques et environnementales locales.

Un monde infini, mais pas définitif : illimité, mais avec des limites de développement ; monologique mais ingouvernable ; sans frontières, mais dépourvu d’image globale.

Un monde fait de nombreux mondes ; ennuyeux, pollué, un monde dans lequel toute chose fond et croît ; pour survivre, il doit se réformer jour après jour par de nouvelles lois, de nouveaux statuts, de nouveaux projets afin de gérer le caractère incontrôlé de sa propre activité induite.

Chaque intervention doit être réversible, incomplète, élastique, parce que ce qui est définitif est dangereux. Un monde infini dont l’espace est occupé par les corps de sept milliards d’individus, par les flux d’informations et par d’innombrables marchandises qui génèrent des cercles, des agrégats et des vibrations qui emplissent la totalité de la scène urbaine.

La seule réforme possible de la ville doit être recherchée dans les espaces interstitiels, dans les économies familiales, dans les relations humaines ; dans notre propre cerveau.

L’art du don

Esquisse pour une architecture démocratique

Olivier Gahinet

En savoir +Il y a un lien entre architecture moderne et démocratie : c’est ce lien que l’on se propose d’étudier, pour le comprendre, s’y attacher et le faire vivre dans l’architecture contemporaine.

S’intéresser à ce rapport entre l’architecture moderne et démocratie, c’est poursuivre une réflexion ouverte il y a un siècle par Wright. C’est aussi se demander comment on peut faire de la politique avec l’architecture aujourd’hui ou, plus exactement, comment les architectes, avec leur savoir spécifique, peuvent contribuer à la transformation de la société. La manière la plus radicale, aujourd’hui, serait sans doute de mettre en œuvre – si l’on peut dire – le souhait formulé notamment par Guy Debord puis par Manfredo Tafuri : ne pas construire : ce n’est peut-être pas la seule solution.

Contre l’architecture actuelle du « grand renfermement », il faut continuer à offrir des bâtiments qui permettent de vivre mieux et de construire la ville. Mais on doit aussi se demander comment l’architecture d’aujourd’hui pourrait parler d’une société meilleure, où la fraternité serait un idéal affirmé. Pour cela, on examinera dans l’histoire des formes plusieurs exemples d’espaces et de bâtiments qui ont pu représenter la liberté et la vie en société, et on proposera quelques pistes menant vers une véritable architecture démocratique. Celle-ci n’est pas « l’architecture de la démocratie » (il y a eu des bâtiments démocratiques dans certaines sociétés totalitaires) ni une quelconque architecture participative : on cherchera à la définir par le biais de ce que l’on appelle le bâtiment démocratique, ce bâtiment qui transcende son programme pour représenter la participation des citoyens à la vie de la cité.

Utopie sociale, utopie prophétique

Philippe Sers

En savoir +Après 1917 en Russie, l’intelligentsia et le monde de l’art accueillirent favorablement les renouvellements apportés par la révolution d’Octobre, non seulement parce qu’ils y voyaient la réalisation possible des utopies sociales et architecturales, mais aussi parce que des artistes, des philosophes et même des théologiens y voyaient les prémices d’une révolution spirituelle. On s’interrogera sur cet entrecroisement des utopies sociales et des utopies prophétiques (au sens biblique du terme) et sur le sens profond du terme d’utopie en analysant certaines propositions de la culture contemporaine jusqu’à nos jours – du monument à la Troisième Internationale de Tatline au Poïpoïdrome de Filliou – pour les confronter à la grande tradition spirituelle.

Le politique à l’épreuve de l’espace en islam : entre désert et citadinité

Nadia Tazi

En savoir +Je me propose de faire un peu « d’histoire conjecturale » : montrer d’abord, archéologiquement, les incidences du désert, entendu comme territoire d’exception, sur le politique en terre d’islam. Ou comment ce type d’espace marqué par la disjonction et par l’extrême induit immanquablement une sociabilité et un ethos aristocratiques, réfractaires au consensus que préconise la dogmatique islamique. Je m’appuierai notamment sur la « géopolitique » d’Ibn Khaldoun opposant le Bédouin « nerveux, fier, endurci », « plus apte à la domination et réfractaire à toute autorité », au citadin : cultivé et paisible, mais qui ne tarde cependant pas à se laisser gagner par la mollesse et le luxe au point de devenir « comme des femmes et des enfants qui dépendent du chef de famille » ; autrement dit de souscrire au schème despotique. L’histoire avance cycliquement dans l’alternance de ces deux cultures politiques, à la fois antinomiques et interdépendantes. Elles peuvent être l’une et l’autre pensées à partir de l’espace plutôt que du temps, ou de l’histoire (que fétichisent tant d’islamistes aujourd’hui).

Le projet métropolitain comme récit

Nathalie Roseau

En savoir +La consultation internationale du Grand Paris a permis l’éclosion d’un débat stimulant sur les questions clés de la grande métropole, tentant selon différentes approches d’appréhender la globalité du phénomène métapolitain et ses cadres possibles d’intervention. Dans ce grand mouvement de réflexion, les architectes ont occupé une position privilégiée, s’interrogeant notamment sur le rôle de la profession dans l’édification métropolitaine, confrontée à l’intensification des flux, l’obsolescence permanente et la difficulté de rendre intelligible l’acte architectural. Dans sa phase plus « opérationnelle » de mise en œuvre, les desseins du Grand Paris interrogent d’emblée la question du projet métropolitain, entendu comme nouvelle forme collective de penser et d’agir. L’article revient sur l’imposant corpus produit autour de la consultation, posant, à l’aune de cette actualité, la question de la fabrique du projet dans la grande métropole contemporaine. L’un des paradigmes émergents que nous explorerons est celui de la polycentralité métropolitaine, dont le terme sera entendu de façon polysémique. Les changements de sens que la dialectique métropolitaine a pu opérer sur la notion de projet nous amèneront ensuite à interroger deux expériences qui s’inscrivent dans les pas de la consultation, d’abord le projet du Grand Paris Express, puis celui de l’aménagement du territoire de Saclay.

Le cœur de Paris : la conception des Halles – architecture, goût et politique (1854-2012)

Virginie Picon-Lefebvre

En savoir +Dans quelle généalogie placer le dernier projet en cours de réalisation pour les Halles ? Comment interpréter le choix d’aménager un vide planté, un parc public de taille relativement modeste, alors que la consultation organisée par la ville de Paris en 2003 avait fait émerger d’autres alternatives pour l’aménagement du cœur de Paris ? Que signifie le choix d’une couverture nommée Canopée au-dessus du centre commercial rénové ?

À travers une analyse des dessins et des images produites par les architectes et les urbanistes pour convaincre les responsables et les habitants, on voudrait évoquer l’évolution des doctrines urbaines portées par le pouvoir politique depuis le projet de Baltard jusqu’à celui de Seura-Mangin. On comparera ce dernier à quelques projets qui permettent de suivre l’évolution de la vision politique du centre : des Halles de Baltard à la consultation de 1967 pour un centre moderniste volontairement hors d’échelle, au projet formaliste maintenant démoli qui incarnait pourtant une reconnaissance des qualités de la ville ancienne, réalisé par Vasconi et Pencreac’h, Louis Arretche pour le jardin et Willerval pour les Parapluies. Il ne s’agit pas ici de faire une histoire complète des projets pour les Halles mais plutôt de repérer des évolutions, des différences et les références convoquées par les architectes sur trois sujets : le mode de composition du plan-masse, la forme architecturale, l’espace public.

Construction et politique

Joseph Rykwert

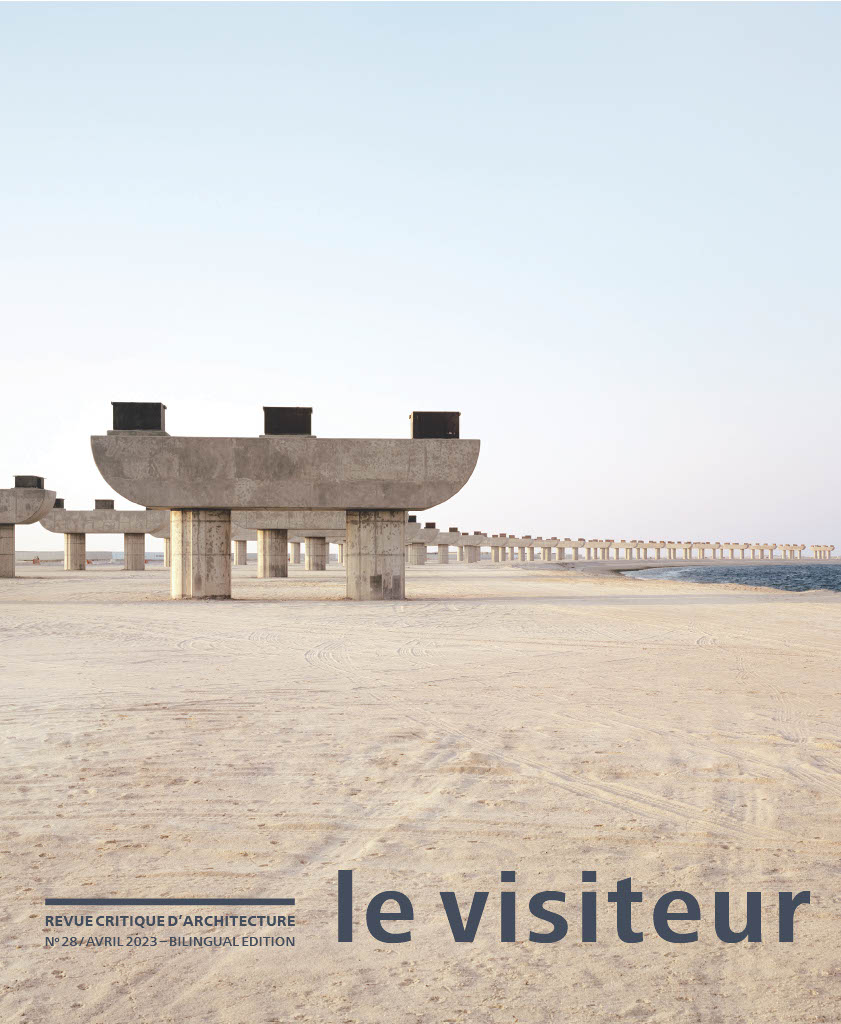

En savoir +Les similitudes et différences entre sociologie et architecture sont remarquables. L’une et l’autre sont incontestablement historiques dans la mesure où leur travail dépiste et explique des événements passés ; cependant, lorsque les sociologues passent du discours théorique au projet, leur réflexion se transforme en action – cela s’est vérifié depuis Saint-Simon et Auguste Comte ; en architecture, la cognition qui se mue en action aboutit à un bâtiment – ou en tout cas à un projet. Les changements rapides de modes stylistiques qui, au cours des dernières décennies, ont abouti à des projets dépourvus de véritable étayage théorique témoignent de la faiblesse des spéculations architecturales récentes. Du brutalisme au « postmoderne », au high-tech (de loin le plus envahissant), au « déconstructivisme » ou encore au « paramétrique », ces changements sont intervenus tandis que de vastes projets bâtis – en Chine et dans les Émirats, par exemple, où s’exprime un high-tech de bas niveau – ont été contraints à des torsions narratives (îles artificielles en forme de palmier, gratte-ciel imitant des voiles) afin d’introduire un minimum de variété dans l’inévitable monotonie qu’impose à la structure urbaine la nudité du verre et de l’acier. Si faute il y a, à quoi l’attribuer ? Sans doute en grande partie à la pression socioéconomique qui, au XIXe siècle, a transformé ce qui était jusqu’alors l’activité artisanale ou même artistique de l’architecte en une profession organisée, et qui aujourd’hui recompose cette profession en grosses entreprises commerciales qui n’ont besoin d’aucune réflexion théorique pour passer à l’action. Si l’on considère que cela constitue un problème qui nécessite une solution, celle-ci pourrait bien se situer en dehors des limites de la profession et exiger une certaine compréhension politique – et donc historique – du rôle de l’architecte, compréhension que la crise actuelle contribuera peut-être à favoriser.

Paysages de la connaissance

Un entretien avec Alessandro delli Ponti

Herman Hertzberger

En savoir +Herman Hertzberger, RIBA Golden Medal 2012, est, depuis le début des années 1960, un protagoniste majeur des forces hétéronomes qui, en s’intéressant à l’impact des sciences sociales et du structuralisme sur la discipline architecturale, ont bâti un parcours d’imagination de l’espace et de conception du projet alternatif aux certitudes autoréférentielles du mouvement moderne.

Ce parcours est riche en réalisations, de l’école Montessori de Delft (1966-1970) jusqu’à l’extension de la NHL University de Leeuwarden, ainsi qu’en publications : Leçons d’architecture (Infolio), Articulations (Prestel), Space and Learning. The schools of Herman Hertzberger (010 Éditions).

Tout au long de sa carrière, Herman Hertzberger est resté très engagé à dépasser les limites de l’autonomie disciplinaire du programme rationaliste, en faveur d’une approche relationnelle de l’espace.

Les bâtiments d’enseignement qu’il a livrés – véritables lieux pour apprendre à vivre l’espace – sont le manifeste de cette recherche.

Cet entretien est né de l’intention d’approfondir le rapport entre projet et spatialisation de la connaissance. Cela a été aussi l’occasion de poursuivre le débat commencé lors de la rencontre à la Société française des architectes, en juin 2011, et d’éclaircir le sens d’expressions telles que « interprétativité », et « tentation spatiale ».