Description

Date de publication: 2020

Éditorial : L’architecture en représentations

Karim Basbous

AfficherIl existe un point commun entre l’efficacité d’un croquis, l’effet que produit un bâtiment et une peinture : il y est chaque fois question de représentation. Mais de quoi donc ? Telle est la question qui a inspiré ce numéro du Visiteur, où l’on s’est intéressé aux multiples aspects de la représentation auxquels l’architecture s’expose : en premier lieu, le travail de conception qui mobilise dessins, diagrammes et maquettes ; en deuxième lieu, la capacité des bâtiments à porter des symboles, des idées ou des principes. Enfin, la manière dont le monde bâti s’expose à son tour à la représentation dans la peinture, le cinéma, ou aujourd’hui Instagram dont le succès révèle un appétit universel immodéré pour la prise de vue, à tel point que la découverte d’un lieu s’en passe désormais rarement. Élargir la question de la représentation à l’ensemble des arts et de leur dialogue ouvre une quête sans fin, pour laquelle les articles qui suivent posent quelques jalons.

Nous avons hérité d’une culture du projet architectural, autour d’une idée du plan, de la coupe et de la maquette. Cette culture a instauré un temps propre à la pensée au travail, où le projet pouvait s’élaborer à une certaine distance du chantier et de ses pragmatismes. Cette culture appartient-elle au passé ? Comment l’entretenir et la renouveler dans un contexte de production marqué par des techniques de représentation et de coordination en temps réel ? Comment les logiciels ont-ils transformé notre capacité de concevoir et de produire ? La maquette numérique conduit-elle au démantèlement progressif du savoir de l’architecte, ou annonce-t-elle une nouvelle économie du travail de conception dont les conséquences restent à évaluer ? Cette culture est aussi le fruit d’une longue complicité entre les arts. L’architecture et la peinture se sont souvent représentées l’une l’autre, ouvrant un imaginaire dont Jacques Rancière explore certaines dimensions, sur un registre qui s’étend des paysages imaginaires du Lorrain aux projets de Koolhaas, en passant par Constant, Appia, El Lissitzky et Mies. Rancière met en relation les œuvres d’une manière qui n’appartient qu’à lui, en pratiquant l’art de la « promenade sérieuse » dans le savoir, qui le fait s’intéresser notamment aux jardins anglais. S’il est un art qui joue avec les représentations et les signes, c’est bien celui des jardins, et Denis Ribouillault, dans son article, en scrute les ressorts conceptuels dans un vaste panorama qui court de l’Antiquité au xixe siècle.

Jean-François Chevrier se penche sur deux notions qui ont fortement marqué l’art – l’énigme et l’analogie – et que l’on retrouve aussi bien chez Tatline, Rossi ou Duchamp. Il en étudie les occurrences et s’interroge sur ces deux concepts qui, dans les œuvres où ils sont en jeu, offrent par la représentation un savoir dont le sens se dérobe aussitôt qu’il est énoncé. L’analogie, d’ailleurs, peut exposer l’architecture à des impasses lorsqu’elle est considérée de manière littérale, ou lorsqu’un bâtiment se contente du statut d’objet. Les architectes qui se fourvoient dans de telles impasses méconnaissent l’expérience immersive propre à l’architecture, dont Frédéric Vengeon interroge les différents aspects.

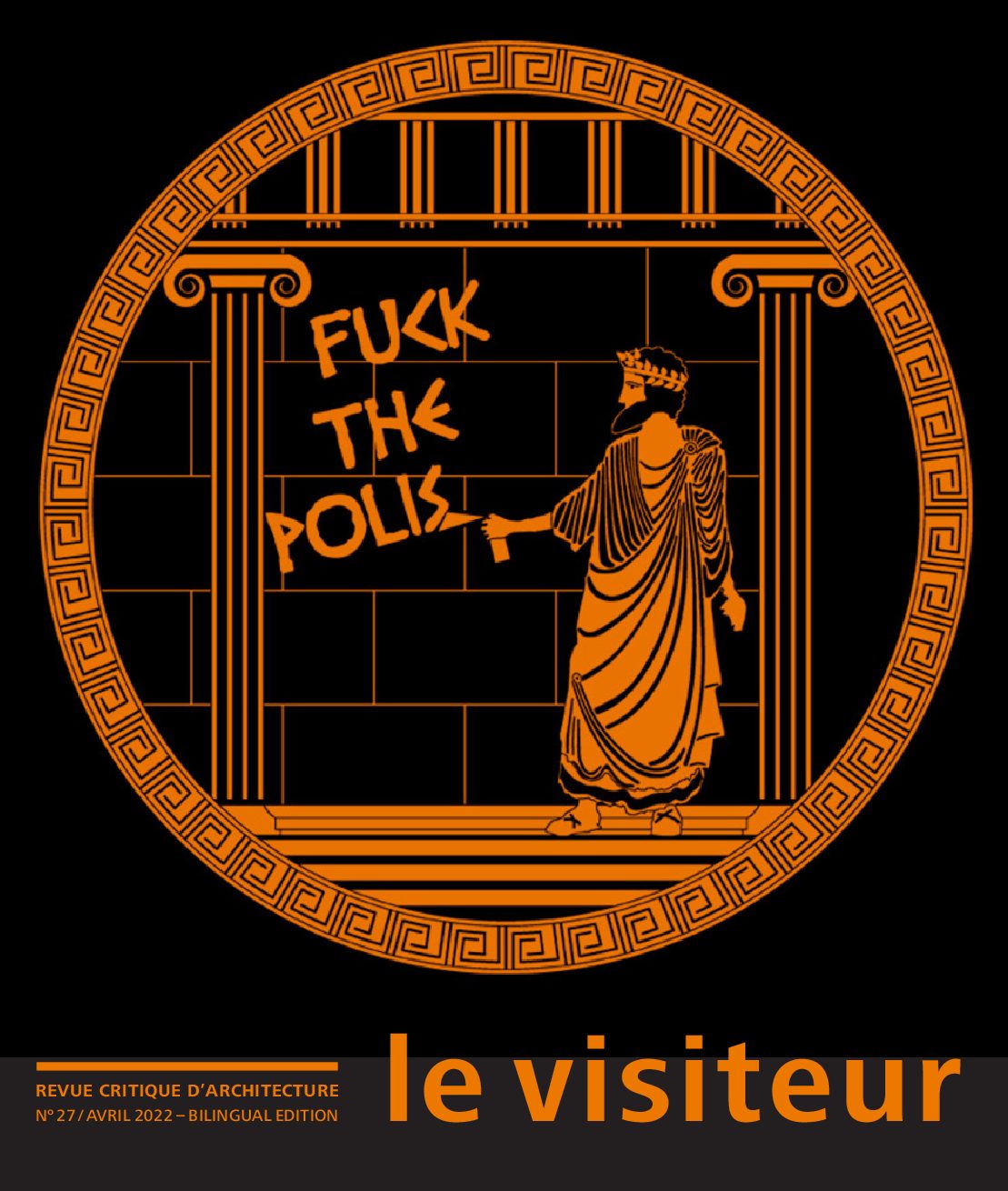

À l’heure où la représentation en politique est en crise, la représentation par l’architecture et la ville l’est-elle également ? Que signifient désormais nos monuments ? C’est en explorant les origines de ce dont les bâtiments sont la représentation que j’ai tenté de comprendre, à travers ces deux motifs que sont la grandeur et le luxe, le pouvoir de l’architecture et les réactions qu’elle suscite.

La représentation d’un bâtiment plusieurs siècles après sa destruction : voilà ce à quoi nous invite le monde antique, lorsqu’il ne reste plus que les textes pour nous faire une idée des maisons qui ne sont plus. Mireille Courrént évoque, représente et imagine sans images pour nous faire découvrir les fonctions de la maison romaine à travers ce qu’en ont dit Vitruve et Pline le Jeune.

Il est aussi question du rapport entre représentation et interprétation dans la contribution de Francesco Paolo Di Teodoro. Un problème de copie a laissé en suspens la signification de la troisième « vue » dans le traité de Vitruve : au plan (ichnographia) et à l’élévation (orthographia) s’ajoutent pour les uns la coupe – sciographia –, pour les autres la perspective – scænographia. La lettre de Raphaël à Léon X, qui marque un jalon important dans l’histoire du projet architectural, a ravivé un débat qui est loin d’être clos, car entre les partisans de la coupe et ceux de la perspective, l’idée que l’on se fait du projet architectural diffère en profondeur.

La perspective s’est imposée comme un paradigme en matière de représentation visuelle il y a plus de cinq siècles ; nous ignorons si les changements techniques contemporains auront le même effet, mais la question mérite d’être posée, comme le fait François Frédéric Muller en examinant les effets du casque de réalité virtuelle. Celui-ci annonce-t-il une rupture de même ampleur ? Le regard critique que pose l’auteur sur ces nouveaux outils est indispensable pour comprendre les mutations du travail de projet, aussi bien que l’évolution de la communication des promoteurs immobiliers.

Le sommaire de ce numéro compte également trois articles hors du thème directeur. La « machine à habiter », cette image par laquelle Le Corbusier désignait la maison, n’a cessé de provoquer les esprits. L’interprétation qu’en fait Pierre Caye prend le contre-pied des approches mécanistes et productivistes, afin de mettre en lumière la dimension profondément improductive en jeu dans cette formule.

L’architecture tout entière peut être vue comme une machine à transformer le temps et l’espace, ce que le Mouvement moderne a particulièrement bien mis en valeur. Sa fin était-elle programmée ? C’est la question que s’était posée la critique d’architecture Ada Louise Huxtable dans un article paru dans la New York Review of Books en 1981 : ce texte d’une grande lucidité, qui fait encore aujourd’hui écho, est ici traduit pour la première fois.

Enfin, pour mériter son nom, notre revue se doit de visiter des bâtiments : en architecture, ceux-ci demeurent la preuve par les faits de la valeur des idées. Olivier Gahinet s’appuie sur une maison de Nicolás Campodonico pour esquisser une théorie (et une histoire) du projet architectural comme on en entreprend désormais peu.

Architectures déplacées

Jacques Rancière

En savoir +Un art est toujours aussi un nom de l’art, une manière de dire et de montrer ce que fait l’art et ce qui fait art. L’architecture, dit Kant, est l’art de la « vérité sensible », celui qui donne à l’idée une figure matérielle, en adaptant exactement ses moyens à ses fins. Mais ce pouvoir même la met aux limites de l’art, lequel vit d’apparence et de l’indistinction entre moyens et fins.

D’où l’effort constant pour lui enlever de sa finalité et de sa solidité en la mettant au régime de l’apparence.

Au xviiie siècle, les réformateurs de l’art des jardins opposent aux parterres symétriques des architectes les libres scènes de la nature et peuplent leurs jardins de fabriques inutiles dont ils trouvent les modèles dans les architectures imaginaires des peintres. Autour de 1900, les réformateurs du théâtre dessinent des « espaces rythmiques » pour libérer le drame musical de l’anecdote et des décors peints ou rêvent de pièces d’un genre nouveau où les « ambiances » d’un escalier remplaceraient les contorsions d’acteurs imitant des états d’âme.

Au temps de la révolution soviétique, des architectes imaginent des villes flottantes semblables aux nuages des peintres.

D’autres, aujourd’hui, continuent à se rêver poètes. On étudiera les enjeux esthétiques et politiques de ces architectures déplacées.

Énigme et analogie

Jean-François Chevrier

En savoir +L’énigme est sans doute un attribut de la représentation. Elle est aussi et surtout un véhicule de la pensée analogique. Comme l’art moderne, la théorie et la pratique de l’architecture ont participé au vaste débat de l’analogie poétique avec la représentation mimétique. Depuis le xixe siècle, l’analogie a investi le domaine de la vue topographique (veduta) et de l’imagerie monumentale. Elle fait partie de l’équipement mental des architectes et urbanistes. Elle fournit des images modèles. Avec elle, des motifs (ou éléments) énigmatiques se greffent sur les lieux communs de la représentation et les typologies constructives. Le phénomène concerne également l’histoire croisée des arts et des techniques. L’analogie permet de rattacher l’interprétation des formes architecturales aux mouvements de fond de la culture.

Luxe ou grandeur

Karim Basbous

En savoir +Je fais l’hypothèse que deux principes ont établi l’architecture dans le monde occidental : la grandeur et le luxe. L’une provient du temple auquel s’adossent les rites fondateurs de la cité, l’autre de la maison de maître, dont l’agrément et l’apparat font oublier la raison première qui est d’abriter. La grandeur est une qualité par laquelle un bâtiment se distingue de tous les autres et accède au statut de monument, le luxe un supplément qui ennoblit le quotidien. Luxe et grandeur se sont ainsi disputé l’architecture de l’Antiquité jusqu’à nos jours : ils sont entrés en rivalité, se sont rapprochés et se sont même imités, au point de se confondre parfois. Pourtant, derrière leur ressemblance, une différence essentielle reste à déceler. Elle éclaire d’un jour neuf les lois du désir et les rivalités sociales, l’influence des religions, notre idée de l’État et l’emploi de la richesse produite. Car ce subtil mélange de séduction et de domination, de douceur et de puissance, d’élégance et d’ostentation, de magnificence et de défiance est une œuvre en soi : c’est l’art de la représentation publique et privée qui tient tout l’édifice politique et social de nos civilisations, dans lequel le premier rang revient à l’architecture.

Une maison devant le monde : représentations romaines de l’architecture privée

Mireille Courrént

En savoir +La maison romaine est la rencontre de deux projets. En ville, la domus a d’abord pour fonction de représenter son propriétaire face au monde, d’en exposer, aux yeux du visiteur, les mérites et les valeurs : de rendre perceptible visuellement son image sociale. Mais l’intention du commanditaire passe par le travail de l’architecte. Le dialogue qui s’instaure entre eux autour de l’image qu’ils se font de la maison repose sur trois types de représentations graphiques (ichnographie, orthographie, scénographie) et sur l’attention portée à la perspective et au point de vue. À la campagne, la villa, au-delà de la structure même du bâti, s’inscrit dans un autre champ de représentation, celui de son environnement, auquel les Romains étaient particulièrement sensibles et qui entre en jeu pour une large part dans la façon dont ils occupaient leurs maisons, comme l’illustre toute une tradition littéraire, et en particulier les lettres dans lesquelles Pline le Jeune décrit ses villas.

Raphaël et la Lettre à Léon X. Dessiner comme les anciens Romains

Francesco Paolo Di Teodoro

En savoir +La Lettre à Léon X, écrite par Baldassarre Castiglione et Raphaël en 1519 joue un rôle considérable dans l’établissement du dessin architectural et des différents types de vues qui élaborent la représentation orthogonale de l’architecture. Cette Lettre est conçue originairement comme une épître dédicatoire qui aurait dû accompagner un plan de la Rome impériale. Non seulement la ville aurait été dessinée du haut de ses collines, mais il est certain que tous les édifices les plus remarquables auraient été relevés selon les trois modi (modes) : pianta, o vogliam dire dissegno piano (plan ou plutôt le dessin plan) ; parete di fori (élévation), parete di dentro (coupe), c’est-à-dire en projection orthogonale, si l’on veut faire référence à la terminologie moderne de la géométrie descriptive introduite par Gaspard Monge. Or, dans la traduction du De architectura de Vitruve, achevée en 1519-1520 par Fabio Calvo pour Raphaël, les trois mots ichnographia, orthographia, scænographia ont été traduits par plan, élévation, coupe et non, selon la traduction habituelle de Vitruve, comme plan, élévation, perspective. Il nous appartiendra de comprendre comment Raphaël, et au-delà la plus grande partie de la tradition architecturale de la Renaissance, a ainsi retraduit Vitruve au profit d’une conception purement orthogonale de la représentation architecturale.

L’architecture au jardin : de la représentation à la transfiguration

Denis Ribouillault

En savoir +La question de la représentation de l’architecture pose d’emblée celle de la relation entre les arts. Son objet n’est pas tant l’architecture en soi, ni les médias qui servent à en donner une représentation : le dessin, la peinture, le décor de théâtre, la sculpture, l’architecture elle-même ou encore la photographie ou les technologies numériques. C’est plutôt le passage, le trajet, la relation entre ces médias qu’il importe de considérer. En d’autres termes, c’est le « re » de représentation qu’il s’agirait de saisir, dans sa complexité temporelle, médiatique, artistique, sociale et politique. Ce texte s’intéressera au statut particulier de l’architecture dans l’espace du jardin et, plus spécifiquement, à la manière dont celle-ci y apparaît « fluide », « liquide » dans le sens de métamorphique, s’inscrivant dans une variété de médias, variant les échelles, à travers un processus complexe de « transfiguration ». Des architectures rustiques ou topiaires de la Renaissance au concept de la métaphore baroque jusqu’aux expérimentations optiques du xviiie siècle, nous verrons comment le jardin renaissant, baroque ou pittoresque anticipe les espaces virtuels de l’architecture numérique qui définissent un rapport nouveau avec l’imagination et les sens.

L’opération de l’édifice

L’architecture classique à l’épreuve de la représentation

Frédéric Vengeon

En savoir +Nous voudrions défendre l’idée que l’architecture, en tant qu’architecture, qu’archè ou principe de la construction, n’est pas dans un rapport de représentation mais de configuration avec l’espace. Sa signification n’est pas de l’ordre du signe ou de l’image mais de l’opération spatiale et à ce titre se révèle irreprésentable. L’édifice se présente comme une structure en retrait opérant à la jointure d’un faisceau de représentations hétérogènes. Il n’est pas un objet dans l’espace qui se donnerait à voir en se laissant circonscrire, mais une structure englobante qui permet une expérience immersive de l’espace et une délimitation des seuils. Bien qu’il porte des figures et parfois des symboles, il ne représente rien et ne se laisse pas réduire à des images, aussi animées soient-elles. Et c’est paradoxalement par ce retrait de l’édifice vis-à-vis des représentations (de celles qu’il porte comme de celles qui le visent) que l’architecture peut être en excès par rapport à ses usages pour structurer l’espace symbolique et permettre un exercice de la liberté.

Le réel, c’est le virtuel en moins propre

François Frédéric Muller

En savoir +De la plume au Rotring, du crayon à l’imprimante laser, les architectes ont sans cesse disposé de nouvelles techniques pour peaufiner la représentation de leurs projets. La loi de Moore prédit la croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs mis entre les mains de perspectivistes virtuoses. Textures et mises en lumière réalistes sont aujourd’hui à la portée de tous. Par dépit ou par calcul, de plus en plus d’architectes en reviennent à des représentations manuelles. Pourtant de nouvelles techniques ont vu le jour, d’abord dans le jeu vidéo et l’imagerie médicale, qui permettent de s’immerger totalement dans un espace reconstitué. Les casques de réalité virtuelle se démocratisent et permettent de se déplacer dans des univers préfabriqués et modifiables en temps réel. Les frontières de la représentation reculent mais de nouvelles questions se posent. Jusqu’où sera-t-on tenté de passer par la réalité virtuelle pour faire comprendre un projet ? Comment manier des outils qui permettent à la fois de représenter une architecture et de la modifier en temps réel ? Pourquoi le marché s’empare-t-il si vite de ces outils ? Et enfin, s’il est très excitant d’explorer les nouveaux territoires visuels offerts par ces techniques, ne faut-il pas comprendre que ces mêmes techniques nous privent d’un des plaisirs que nous prenons plus ou moins honteusement en représentant nos projets, le plaisir de tricher ?

Machine d’architecture

Économie, temps, force

Pierre Caye

En savoir +Il n’y a rien de mécanique ni d’exclusivement moderne dans la définition corbuséenne de l’architecture comme machine. La conception machinique de l’architecture est déjà clairement présente dans le De architectura de Vitruve. On peut définir la machine simplement, à la façon des encyclopédistes, comme un dispositif qui économise la force et le temps. Cette définition s’applique à l’architecture comme à tout type de machine à travers l’histoire des techniques. Simplement, les notions de temps, de force, voire d’économie se révèlent ambiguës et ne revêtent pas le même sens selon les différents types de machines. C’est à la signification que donne à ces termes la machine d’architecture eurythmique, celle fondée sur la finitio lineamentorum, la concinnitas et l’harmonie linéaire si caractéristiques de l’architecture à l’âge humaniste et classique, que s’attachera cet exposé.

L’architecture moderne est-elle morte ?

Ada Louise Huxtable

En savoir +L’architecture moderne a été déclarée morte et la veillée funèbre a eu lieu dans toutes les bonnes revues d’art. La nouvelle de sa mort a filtré jusque dans la presse populaire, toujours prête à faire son miel de certaines tendances culturelles. Le mot d’ordre selon lequel « le modernisme est mort, vive le postmodernisme » a été martelé dans toutes les conférences et les expositions. Les écoles d’architecture, sortant du chaos des années 1960 et des dérives des années 1970, lentes à réagir, comme d’habitude, à l’appel à la révolution, se mettent au postmodernisme, ce qui veut dire qu’un nouveau jeu de maniérismes se substitue à un vieil ensemble de clichés. Ceux qui, parmi nous, sont des observateurs attentifs des demi-vérités et des fausses prémisses qui alimentent les modes intellectuelles observent cette évolution avec des sentiments mitigés.

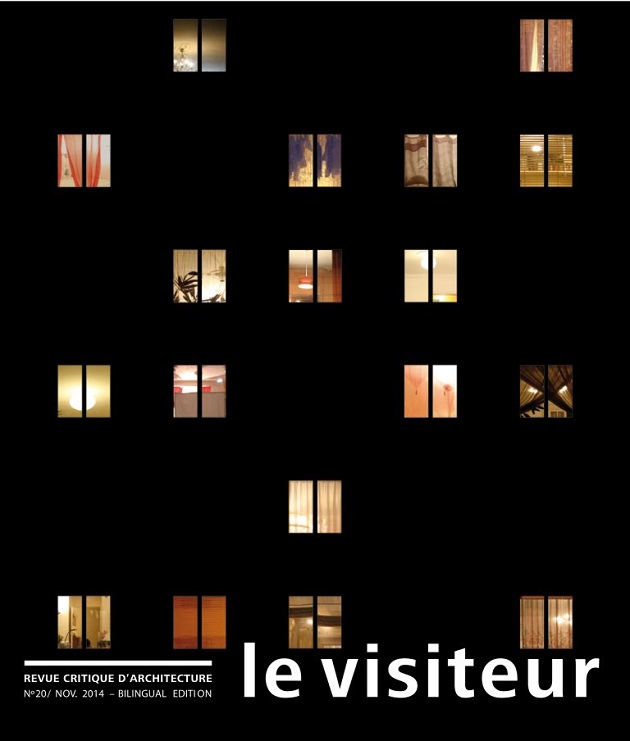

La maison qui regardait à l’intérieur

(sur un projet de Nicolás Campodonico)

Olivier Gahinet

En savoir +Alors que beaucoup des maisons contemporaines publiées aujourd’hui tirent leurs qualités de leur implantation dans des paysages exceptionnels, certains architectes continuent d’inventer pour des lieux « sans qualités » des maisons qui trouvent leur beauté au-dedans : c’est le cas de celle que vient de terminer Nicolás Campodonico à Rosario. Elle constitue la dernière variation sur un thème formel que l’on peut reconnaître aussi bien dans l’architecture de la Renaissance que dans la modernité héroïque. Faire l’histoire de ce thème, c’est esquisser une histoire projectuelle de l’architecture, une histoire qui n’est pas celle des enseignants d’histoire mais celle des architectes : l’important n’est pas tant qu’elle soit vraie, c’est qu’elle nous aide à comprendre la nature du projet, et à en faire.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.