Description

Date de publication: 2022

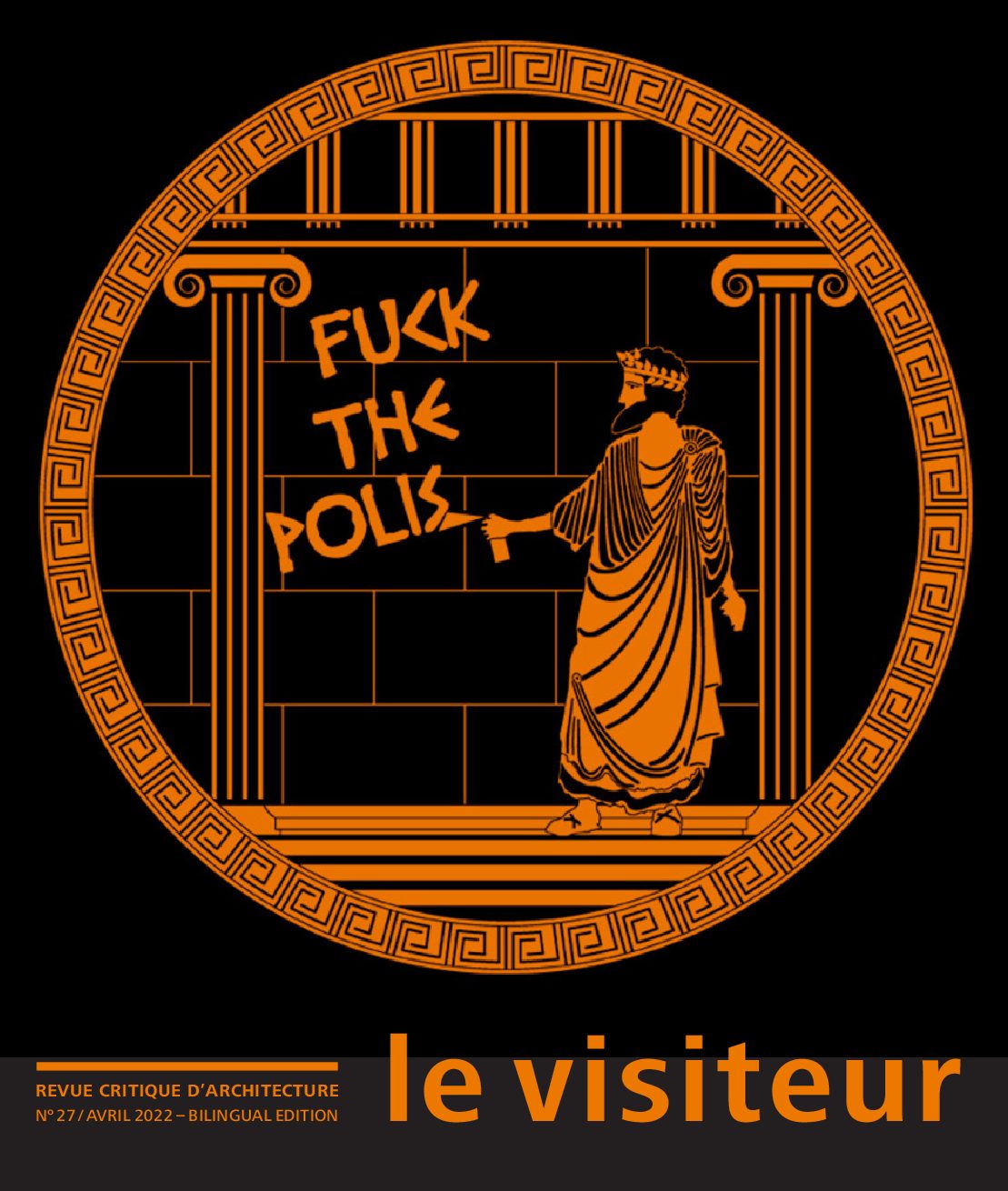

Éditorial : La cité au XXIe siècle

Karim Basbous

AfficherDepuis la polis, fondatrice des sociétés occidentales, l’ordre politique et l’ordre urbain ont marché d’un même pas, l’un s’arrimant aux institutions et à leur prestige, l’autre aux lieux qui représentent ou accueillent la collectivité. Aujourd’hui, la crise de la démocratie représentative nous conduit souvent à convoquer la notion de cité, comme s’il fallait rappeler les origines de nos civilisations pour en conjurer les dérives. Qu’en reste-t-il à l’heure de l’internet, de la mondialisation, d’une privatisation croissante des services publics, de la finance décentralisée et de la surveillance numérique ? De quelle citoyenneté avons-nous pris le chemin, à notre insu, en laissant s’installer progressivement de nouvelles habitudes, où les techniques facilitent la commande d’une course qui sera livrée en un temps record, au prix d’une profonde remise en question des équilibres sociaux, écologiques et économiques ? Quel projet de société peut rassembler les habitants des métropoles surpeuplées, ou ceux dont l’environnement n’est autre que le lotissement pavillonnaire et le centre commercial ? Quel horizon se profile derrière la progression du télétravail et des visioconférences ? Née avec le débat public dans l’agora, la cité est-elle encore attachée à l’idée d’un lieu représentatif de la démocratie et du dialogue qui en fait la vitalité ? Quelques mois avant la crise du Covid-19, le rond-point était devenu la tribune d’où était lancé un appel à reconstruire un lien social ; la réponse se fait attendre. N’est-ce pas précisément l’espace public pour la parole qui fait défaut dans la plupart des projets de villes imaginés depuis le xxe siècle, qu’ils soient progressistes ou historicistes ? Les visions des modernes, notamment Broadacre City ou le plan Voisin, mais aussi les tentatives postmodernes comme Euralille, les réactions passéistes du New Urbanism et, plus récemment, le libéralisme débridé des nouveaux quartiers aux allures de catalogues, ont tous un point commun : il y manque quelque chose qui fait le citoyen. De quelle réalité politique et sociale ce manque est-il le symptôme ?

Ces questions sont à l’origine de ce numéro du Visiteur, qui s’ouvre sous l’angle du droit, pour mettre en lumière le ferment des institutions. L’espace de la parole est précisément au cœur de la réflexion d’Alain Supiot, qui intègre le statut de l’individu, le rôle des systèmes symboliques, la place du politique et des puissances économiques, dans un vaste panorama qui s’étend de l’agora hellénique aux réseaux sociaux. La loi ne suffit pas pour conjurer la violence qui infiltre les sociétés, mais c’est à partir du droit que l’on peut monter la garde et soumettre, comme on l’a fait à chaque époque, l’ordre du monde à l’esprit critique. À sa manière, Étienne Barilier s’intéresse également à l’association des constructions politiques et des constructions de pierre, à travers le bel exemple du campus de l’université de Virginie conçu par Thomas Jefferson : l’auteur en tire une méditation sur la notion – quelque peu oubliée aujourd’hui – d’idéalité, que la peinture et l’architecture ont longtemps mis en avant avec des représentations qui ont marqué l’histoire de l’art. Deux philosophes interrogent la cité au xxie siècle. Partant d’un constat sur la ville sans cité, Nadia Tazi met en lumière le démantèlement du temps par lequel les pays du Sud et ceux du Nord vivent, de manière différente, un présent éclaté. Constatant la raréfaction et l’affaiblissement des lieux au cours d’une mondialisation qui a transformé la ville contemporaine et son statut, Pierre Caye montre en quoi leur durabilité ne saurait dépendre uniquement de l’intelligence artificielle et des smart cities, mais reste encore et toujours l’affaire du projet.

Deux cas emblématiques de ce que deviennent les cités du Proche-Orient occupent ce sommaire. À Beyrouth, le paysage politique et le paysage urbain se confondent dans un bâtiment au destin aussi singulier que la forme, une ancienne salle de cinéma à la silhouette ovoïde, offerte en plein centre ; Stefano Corbo décrit ce dont cet « objet trouvé » de la cité levantine est aujourd’hui le symbole. À Abou Dabi, le « Louvre » cristallise une réalité politique et sociale peu connue, qu’Alexandre Kazerouni dévoile derrière la façade des discours et des projets. Ces auteurs ont déplacé le point de vue sur le plan géographique et culturel ; Laure Ribeiro, elle, le fait au sein même de nos sociétés, en se tournant vers ceux que la cité a rarement accueillis : les enfants. Leur cantonnement progressif au cours des dernières décennies a contribué à produire un espace public segmenté, reflet d’une société encline à sacrifier la liberté des petits pour déresponsabiliser les grands, abandonnant progressivement l’espace commun de la cohabitation spontanée qu’ont connu nos aînés. Au fil des siècles, la cité s’est disjointe de la ville : celle-ci s’est dissoute et s’est disloquée, faisant place à un territoire aux limites incertaines, à des formes et des qualités sans précédent. Nathalie Roseau dessine la carte de cette réalité et dresse l’inventaire des concepts et des notions qui ont émergé pour la définir, avant d’explorer la distance qui sépare, en urbanisme, ce qui se fait et ce qui se dit.

Notre rubrique « Variété » propose la traduction inédite d’un texte d’Yve-Alain Bois démêlant les enjeux esthétiques autour du cubisme, afin d’arbitrer sur ce qui appartient à la peinture et ce qui revient à l’architecture. Ce numéro se clôt avec un petit texte ayant pour objet de grands thèmes : en expliquant ce qui a inspiré deux séries de dessins, Franco Purini se livre à une spéculation sur l’espace architectural, et nous redonne en quelques lignes le goût de la théorie.

Le crédit de la parole

Alain Supiot

En savoir +« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ». Ce vieil adage juridique s’applique à la cité qui, à la différence de la ville, ne désigne pas un regroupement de population sur un territoire donné, mais l’association de citoyens sous l’égide d’une loi commune. Cette citoyenneté peut s’exercer à des échelles variées – depuis la commune jusqu’au monde entier, mais repose toujours sur divers types d’« assemblées de paroles », qui servent à accorder les citoyens sur une juste représentation de ce qui est et de ce qui doit être. Encore faut-il, pour que ces paroles cimentent la cité, qu’on puisse leur accorder crédit. Or de multiples symptômes témoignent de nos jours d’une perte de crédit de la parole, qu’elle soit politique, commerciale ou scientifique. Pour saisir les causes profondes d’un tel discrédit, et des violences qui en résultent, on partira des conditions institutionnelles qui permettent d’échanger des paroles plutôt que des coups. Sur cette base il devient possible d’esquisser les voies d’une restauration du crédit de la parole dans la cité du xxiesiècle.

La machine des machines

Pierre Caye

En savoir +La ville est la grande affaire de notre temps. Depuis 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Et nous serons probablement près de 60 % en 2030. L’attraction démographique de la ville est renforcée par son dynamisme économique. Elle est devenue le lieu central de la production et de l’innovation, le cœur du système productif et de son organisation économique. La ville contemporaine apparaît d’abord comme un mégasystème technique, le système des systèmes, l’infrastructure qui rassemble à la fois les superstructures et les autres infrastructures ou, mieux encore, la machine des machines qui interconnecte les différents réseaux structurant la vie urbaine. Mais la machine des machines n’est pas un moyen de production comme un autre, du même ordre que les machines qu’elle coordonne. La ville donne un autre sens à la notion de machine, et c’est pourquoi elle est appelée à jouer un rôle fondamental dans la transformation productive, à partir du moment du moins où est prise en compte la spécificité de sa conception et de son intelligence.

Trouble dans le temps

Nadia Tazi

En savoir +Il est rare que cité et ville coïncident dans la conscience de soi d’un peuple : la première aligne des idéalités qui tout en exprimant une histoire et une identité, se donnent l’universel et donc l’intemporel comme fin en soi. La seconde, en revanche, mélange les temps dans son feuilleté historique singulier. La dyschronie n’est pas seulement l’accélération que produit la modernité, et pas davantage la simultanéité de plusieurs ordres historiques dans un espace donné. Elle ajointe des représentations du monde antinomiques, et figure « une constellation saturée de tensions » (Walter Benjamin). Nombreux sont les pays du Sud qui ont connu et qui connaissent encore ces ruptures dans la présence à soi qu’induit la modernité, un régime d’historicité autre, non métabolisé en politique pour avoir été trop souvent imposé autoritairement du dehors et d’en haut. Dans ces brisures peuvent s’infiltrer les monstres. Que se passe-t-il au Nord cette fois, lorsque la dyschronie est telle que le « saut du tigre dans le passé » pour y trouver modèle devient impraticable ? La cité et sa vision politique font-elles défaut et la computation algorithmique parachève-t-elle le désenchantement du monde, la société de contrôle et la réification des rapports sociaux ? On peut envisager pareille déchirure de la conscience de soi d’une communauté lorsque le rapport au temps est confronté à une mutation aussi profonde que celle qu’annonce la dissémination de l’intelligence artificielle, un bouleversement dont on entrevoit à peine les prémices, et qui a pu être comparé dans sa radicalité et sa puissance disruptive à la révolution néolithique.

La Cité de Jefferson

Etienne Barilier

En savoir +La Cité idéale : ce titre désigne le paysage urbain représenté, à la fin du xve siècle, sur le fameux « panneau d’Urbino ». Une cité belle comme un rêve, mais vide d’humains. Cessera-t-elle d’être idéale si les hommes l’habitent ? Sa Grand-Place déserte ne sera-t-elle jamais une agora ? Fervent admirateur de l’architecture renaissante, architecte lui-même, Thomas Jefferson, plus que nul autre, avait à l’esprit le double sens, architectural et civique, du mot « cité ». S’il n’a pas tracé les plans d’une ville entière, il a dessiné ceux de l’université de Virginie : sa cité idéale, qui n’allait pas rester inhabitée. Peut-on dire que cette cité-là, dans son architecture même, incarne la démocratie des pères fondateurs ? Et comment interpréter, dans une telle hypothèse, la contradiction majeure de la pensée de Jefferson, qui ne cessa jamais d’avoir des esclaves ? Plus largement, y a-t-il un sens à parler d’une architecture de la démocratie, d’un urbanisme de l’homme libre ?

Les cicatrices de la ville

Stefano Corbo

En savoir +En dix-huit mois, le Liban a été confronté à une série d’événements dramatiques. L’aggravation de la crise économique systémique a fait passer le PIB du pays de 55 milliards de dollars en 2018 à 33 milliards en 2020. L’épidémie de Covid-19 et les terribles explosions au port de Beyrouth en août 2020 ont fait des centaines de victimes et des milliers de blessés, et ont causé des dégâts matériels, qui concernent essentiellement les logements et le patrimoine culturel, estimés à 4 milliards de dollars. De larges zones du front de mer, ainsi que des bâtiments historiques, des hôpitaux, des infrastructures, des entrepôts et le silo à grain principal, ont été sérieusement endommagés. Aujourd’hui, dans le centre-ville, les traces des dégâts causés par ces explosions côtoient d’autres ruines, qui remontent à la guerre civile de 1975-1990, et qui sont tout aussi chargées de connotations politiques et culturelles. À quelques kilomètres du port, en effet, se dresse ce qu’on appelle l’Œuf, une coquille de béton dégradée située à proximité de la place des Martyrs. Conçu en 1965 par l’architecte libanais Joseph Philippe Karam, l’Œuf fait figure de paradigme des problèmes actuels de Beyrouth, mais aussi de ses enjeux et de ses exceptionnelles possibilités. Sa situation nous renseigne sur les relations complexes entre architecture, politique et espace public. Le texte souligne la pertinence de l’Œuf en tant que caisse de résonance de questions plus larges, et décrit son appropriation en tant qu’acte politique. Le choix de l’Œuf comme lieu idéal de débat a cristallisé l’essor de modèles alternatifs de participation, et en même temps a témoigné de la capacité latente de l’architecture à fournir un cadre à l’action. L’Œuf est un amplificateur : ses intérieurs absorbent et réverbèrent l’expression de nouvelles exigences, spatiales et politiques.

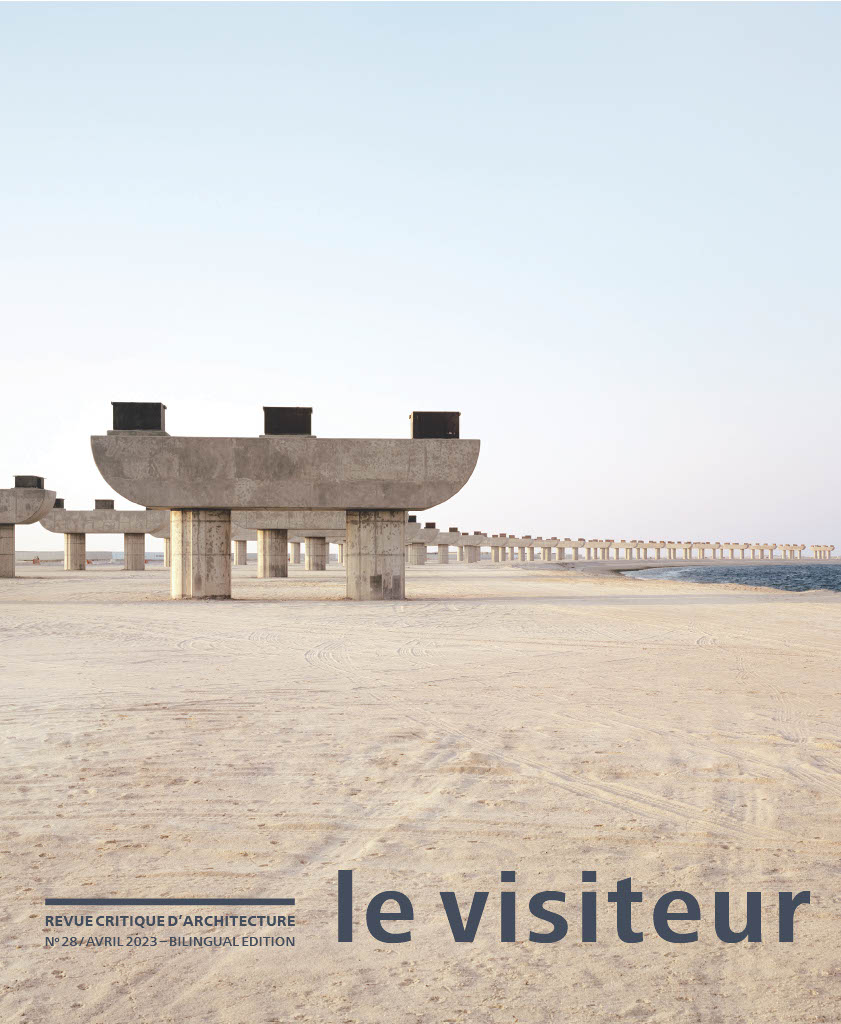

La cité miroir. Autoritarisme, architecture et urbanisme à Abou Dabi dans la mondialisation de l’après-guerre froide

Alexandre Kazerouni

En savoir +De toutes les villes qui ont réussi à faire une place à leur nom dans les représentations les plus médiatisées de la mondialisation en cours, celle de l’après-guerre froide, Abou Dabi donne à lire l’un des récits les plus inattendus. À rebours de l’association déjà ancienne des principautés du golfe Persique au pétrole et aux guerres qu’il attise, les fameuses « guerres du Golfe », la capitale des Émirats arabes unis s’est parée de l’un des symboles culturels les plus universels du libéralisme : imaginé vers 2004 au sein de la famille régnante, le projet d’un musée nommé Louvre à Abou Dabi a finalement vu le jour en novembre 2017. Or loin de participer à une libéralisation politique, la sociologie du projet révèle qu’il a contribué à une concentration du pouvoir par exclusion de la classe moyenne locale de sa mise en œuvre (Kazerouni, Le Miroir des cheikhs, 2017). L’objet de cet article est d’analyser la dimension urbaine du phénomène, en quittant les acteurs du projet pour s’aventurer en ville, dans les paysages que structure le Louvre Abou Dabi, en passant par son enveloppe architecturale. Ce chemin ne mène étrangement pas à la ville moderne de la capitale des Émirats arabes unis, développée au xxe siècle sur l’île éponyme, mais vers une cité miroir qui s’étend jusqu’à Londres, New York et Paris.

Pour une cité joyeuse

Laure Ribeiro

En savoir +L’enfant vit en marge de la cité : il ne s’y déplace pas seul, ne joue pas dans les rues, mais dans des espaces confinés et stéréotypés qui formatent ses mouvements et sa perception. Pourtant, l’interaction avec l’environnement et la liberté de déplacement, comme la possibilité de partager le même monde que celui des adultes sont indispensables à son épanouissement. Les causes de ce retrait de l’espace public de la rue sont-elles seulement liées aux risques d’agressions ou d’enlèvements et aux dangers que représentent les voitures ? Quelles sont les causes de cette obsession sécuritaire autour de l’enfant ? Derrière les peurs des dangers de la ville pour l’enfant, n’y a-t-il pas une peur inavouable de l’enfant lui-même, cet être qu’Aristote qualifiait d’« anomalie » ? La mise à l’écart de l’enfant dans la cité n’est-elle pas le symptôme d’un rejet de ce dernier en ce qu’il incarne d’interrogation, d’ouverture et de liberté ? Ainsi, les sociétés autocratiques comme celle de Sparte ont-elles prôné l’embrigadement de l’enfant et sa mise à l’écart du monde. Dans Le Meilleur des mondes, Aldous Huxley dépeint une société autoritaire où les enfants sont produits par des machines, vivent dans un monde parallèle à celui des adultes et sont conditionnés pour accepter la classe sociale pour laquelle ils ont été fabriqués. À l’opposé de ces modèles, une cité démocratique ne devrait-elle pas favoriser l’épanouissement d’un enfant libre et indépendant, comme Janus Korczak ou Alexander Neill l’ont affirmé il y a plus d’un siècle ? Qu’en est-il de la liberté pour l’enfant de parcourir et d’habiter la ville ? Les diverses initiatives à l’œuvre, notamment à Paris, sont-elles à la mesure de cette question ?

De l’énoncé au projet. Les mots de la ville territoire

Nathalie Roseau

En savoir +Au cours des années 1990, un certain nombre de notions apparaissent pour tenter de conceptualiser les formes territoriales de la ville qui advient en Europe, c’est-à-dire cette constellation continue de nappes urbaines qui s’étend sur des centaines de kilomètres et nous interroge sur la notion de cité et d’habiter. La città diffusa, la ville territoire, la ville émergente, la ville générique, Métapolis, l’hyperville, la Zwischenstadt : alors que s’est tenue au Centre Georges Pompidou la grande exposition « La ville, art et architecture », la revue Le Visiteur contribue à ce débat en publiant des textes sur la ville contemporaine de Melvin Webber, André Corboz, Bernardo Secchi, Rem Koolhaas. Partant du principe que le contexte n’est plus celui d’une expansion des villes mais bien d’un « approfondissement » des territoires, les mots de l’urbain se multiplient pour essayer de qualifier ce que les mots anciens ne parviennent plus à saisir. La naissance et la dissémination du vocabulaire de l’urbain doivent être mises en regard de l’apparition, au tournant des années 2000, d’un certain nombre de démarches de projection de grande échelle et de natures diverses, qui posent à leur tour la question des contours de la ville territoire dans laquelle elles s’inscrivent, tout en formulant des propositions d’action. Après les moments d’acmé qui alignent les intérêts, s’affirmeront les divergences qui feront éclater les socles de représentation, mettant au jour les ambivalences, suscitant les controverses, tandis que s’esquisseront des trajectoires plus discrètes. Que nous disent ces décalages et ces frictions des forces qui travaillent l’urbain ? De l’énoncé au projet, selon quelles voies l’action collective peut-elle s’orienter pour définir une écologie de la ville territoire ?

Cubistique, cubique et cubiste

Yves Alain Bois

En savoir +Existe-t-il une architecture cubiste ? Il se pourrait que non. Ainsi, je ne vois rien de cubiste, vraiment rien du tout, dans la célèbre Maison cubiste de Raymond Duchamp-Villon. Et bien que je n’en aie qu’une connaissance limitée, je dirais la même chose de l’architecture dite cubiste de Prague. Tout est affaire de définition. Ma définition du cubisme est résolument étroite. Elle a peu à voir avec le style géométrisant qui s’est répandu dans le monde occidental de l’art dans les années 1910, avant d’évoluer en Art déco dix ans plus tard. Elle s’intéresse exclusivement à l’analyse des conditions de la représentation et à leur subversion délibérée, menées par Pablo Picasso et Georges Braque. En d’autres termes, je m’en tiens à la distinction, établie par Daniel-Henry Kahnweiler et développée ensuite par John Golding et Edward Fry, entre le travail de ces deux artistes de 1907 à 1914 et celui de tous les autres peintres et sculpteurs généralement rangés sous la bannière cubiste – en particulier les célèbres « théoriciens » du « mouvement », Albert Gleizes et Jean Metzinger.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.